このアンケートは、リトルポート甲子園口をご利用いただいているご家庭の保護者の方に、事業所の評価をしていただいたものです。

・全項目閲覧(assessment-r6.pdf|805kB)

調査期間:2024年11月30日〜2024年12月4日

調査方法:Googleフォーム無記名回答式 ...実際のフォーム

回答率:7/9世帯(77.8%)

※1 「本人にわかりやすく構造化された環境」とは、児童本人がこの部屋で何をするのかがわかりやすいよう、机や本棚の配置などを工夫することです。

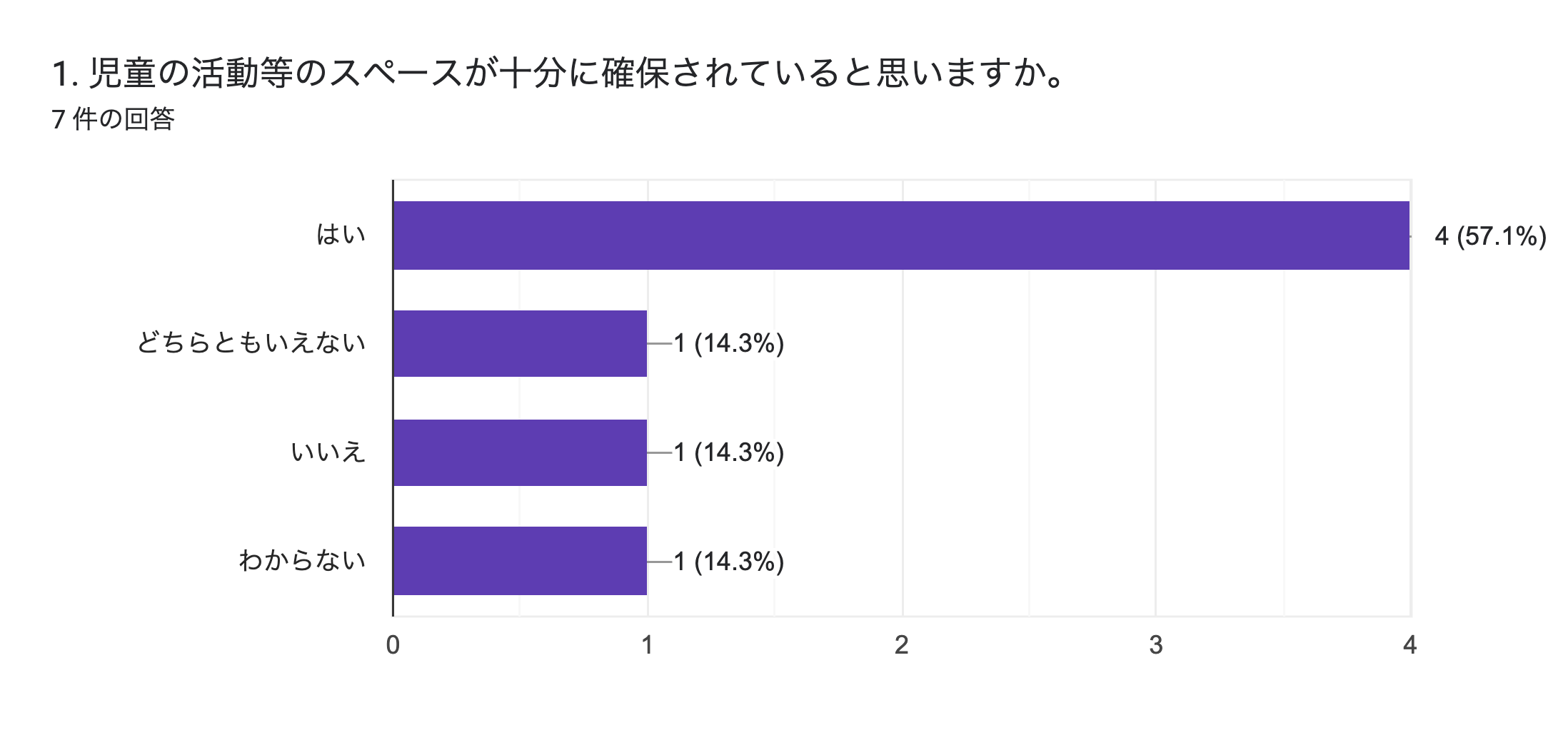

1. 児童の活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。

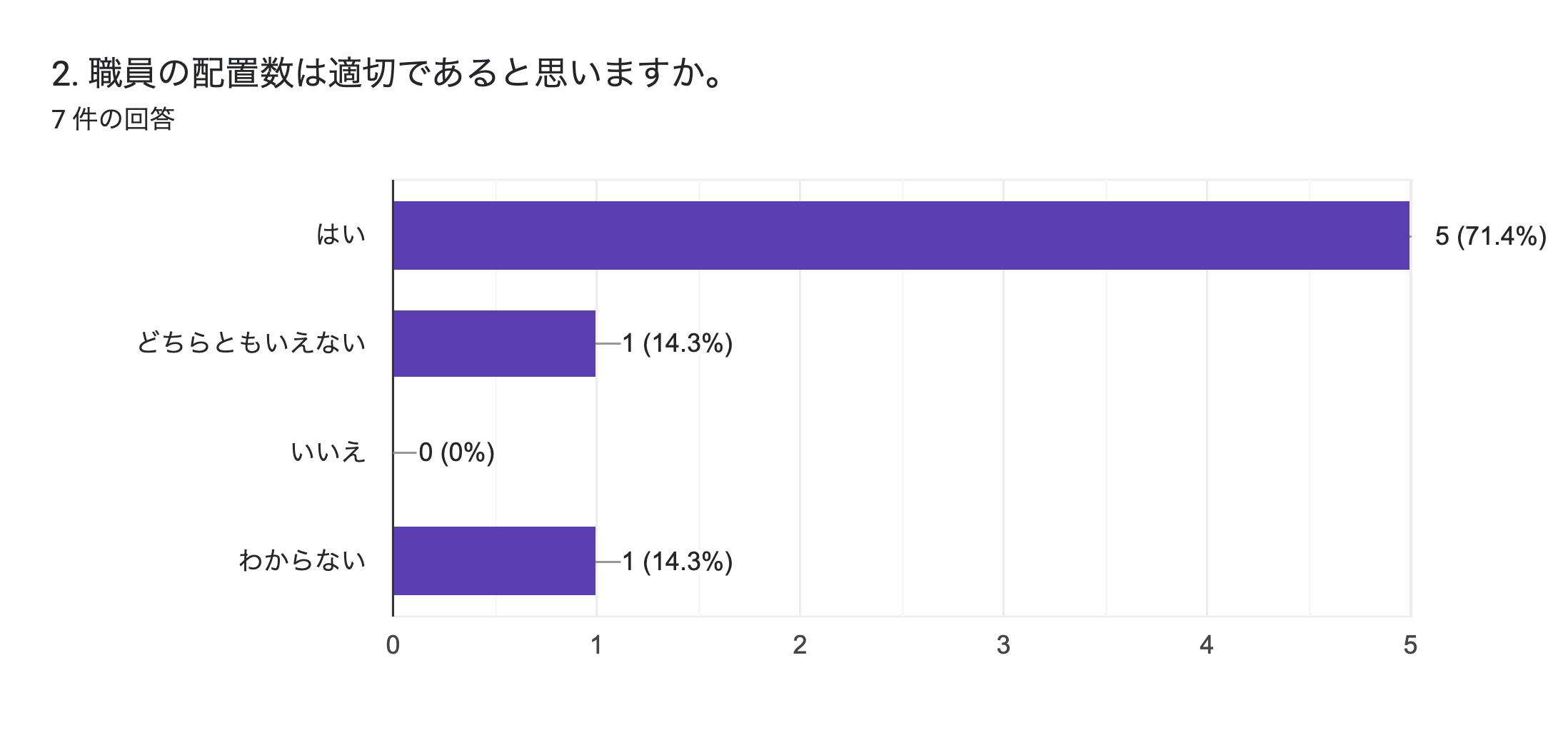

2. 職員の配置数は適切であると思いますか。

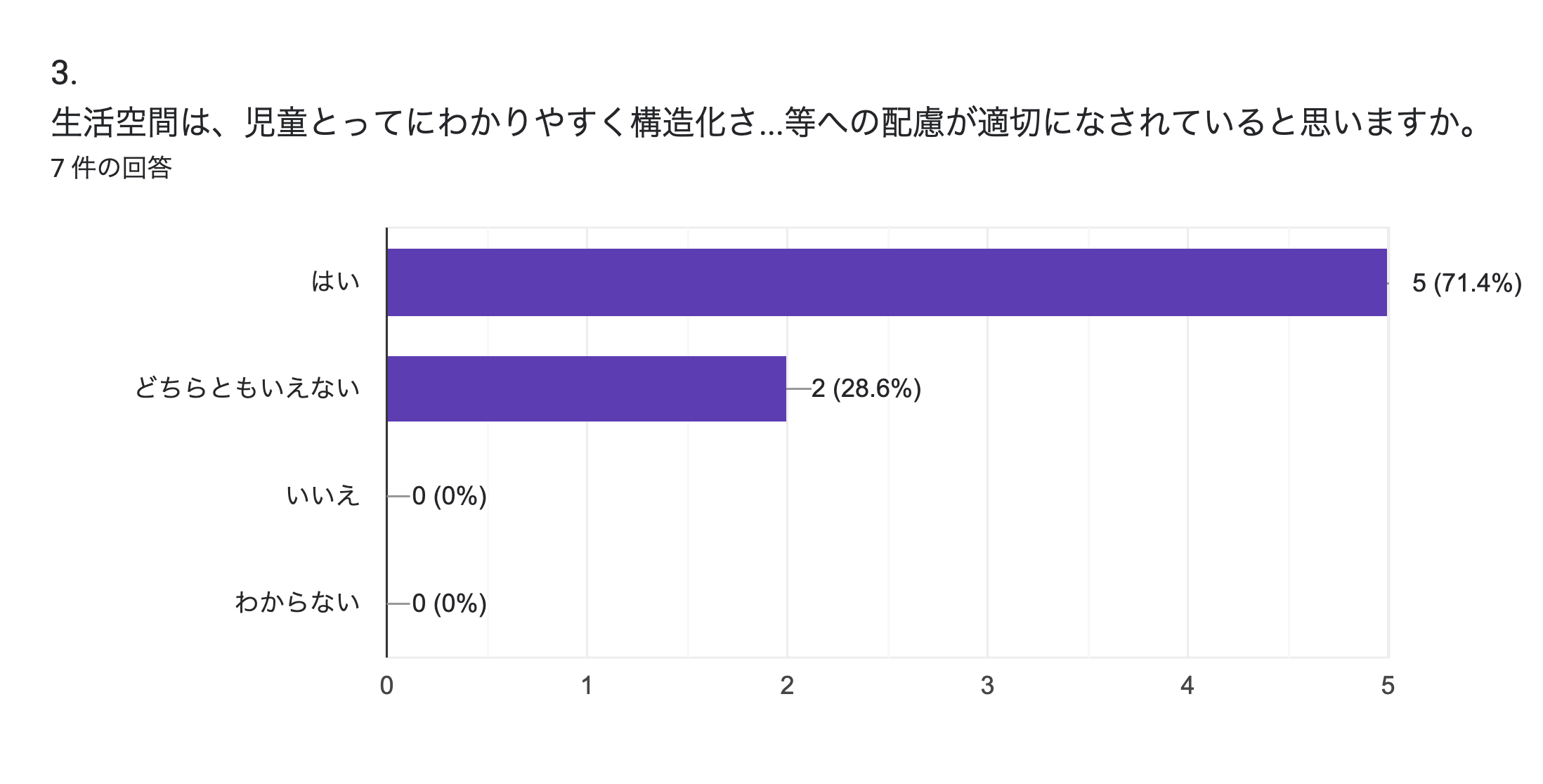

3. 生活空間は、児童とってにわかりやすく構造化された環境(※1)になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

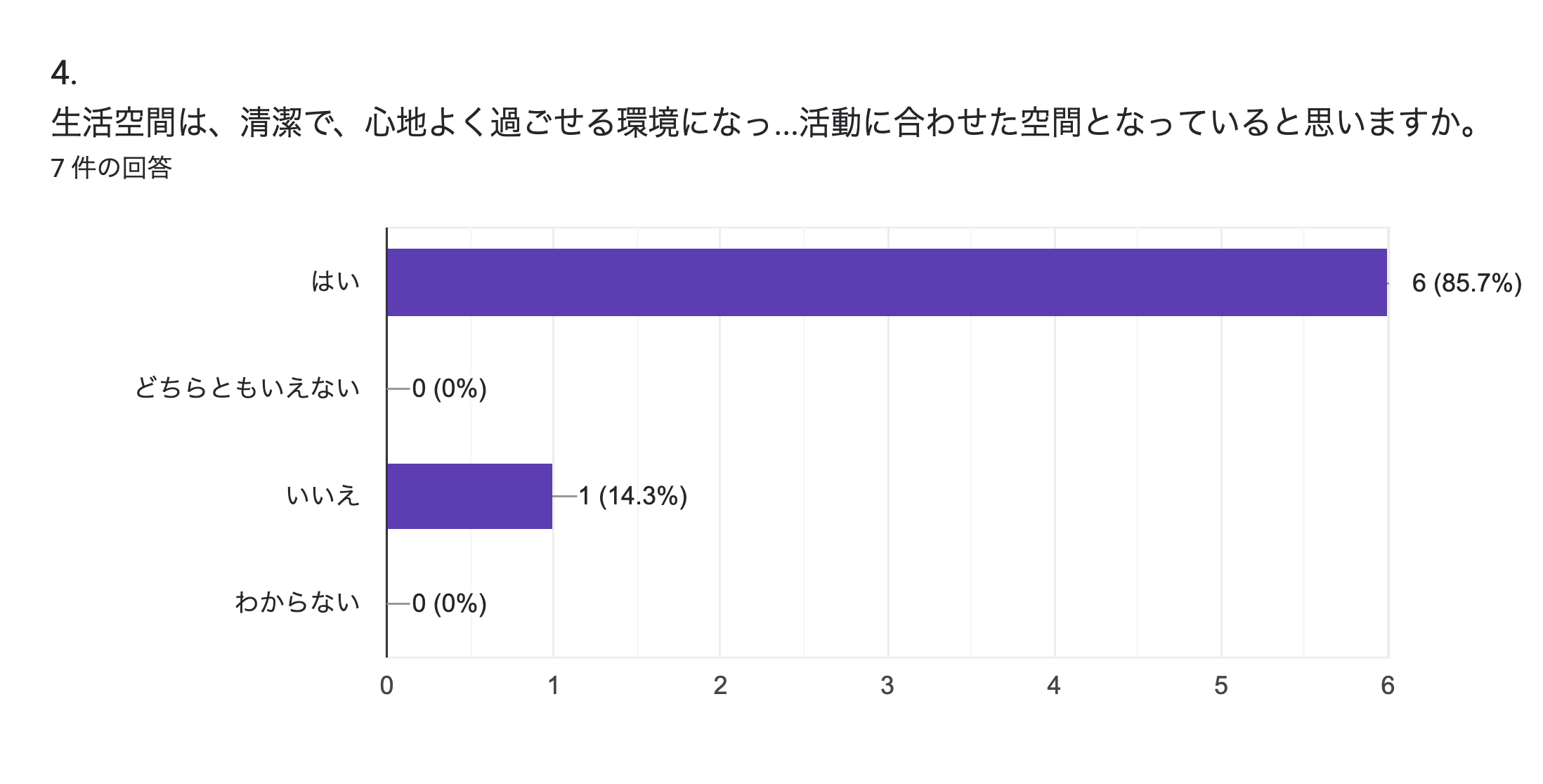

4. 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、児童の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

※2 「支援プログラム」とは、事業所における総合的な支援の推進と事業所が提供する支援の見える化を図るため、事業所で行われている取組等について示し、公表することが求められています。令和7年度支援プログラムのことを指しています。

※3 「個別支援計画」は、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する個々の児童について、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援方針や支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは、児童発達支援管理責任者が作成し、保護者等への説明を行うとともに同意を得ることが義務付けられているものです。

※4 「活動プログラム」は、事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。児童の発達の状況や障害の特性等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されています。短期個別支援計画内の時間割に相当します。

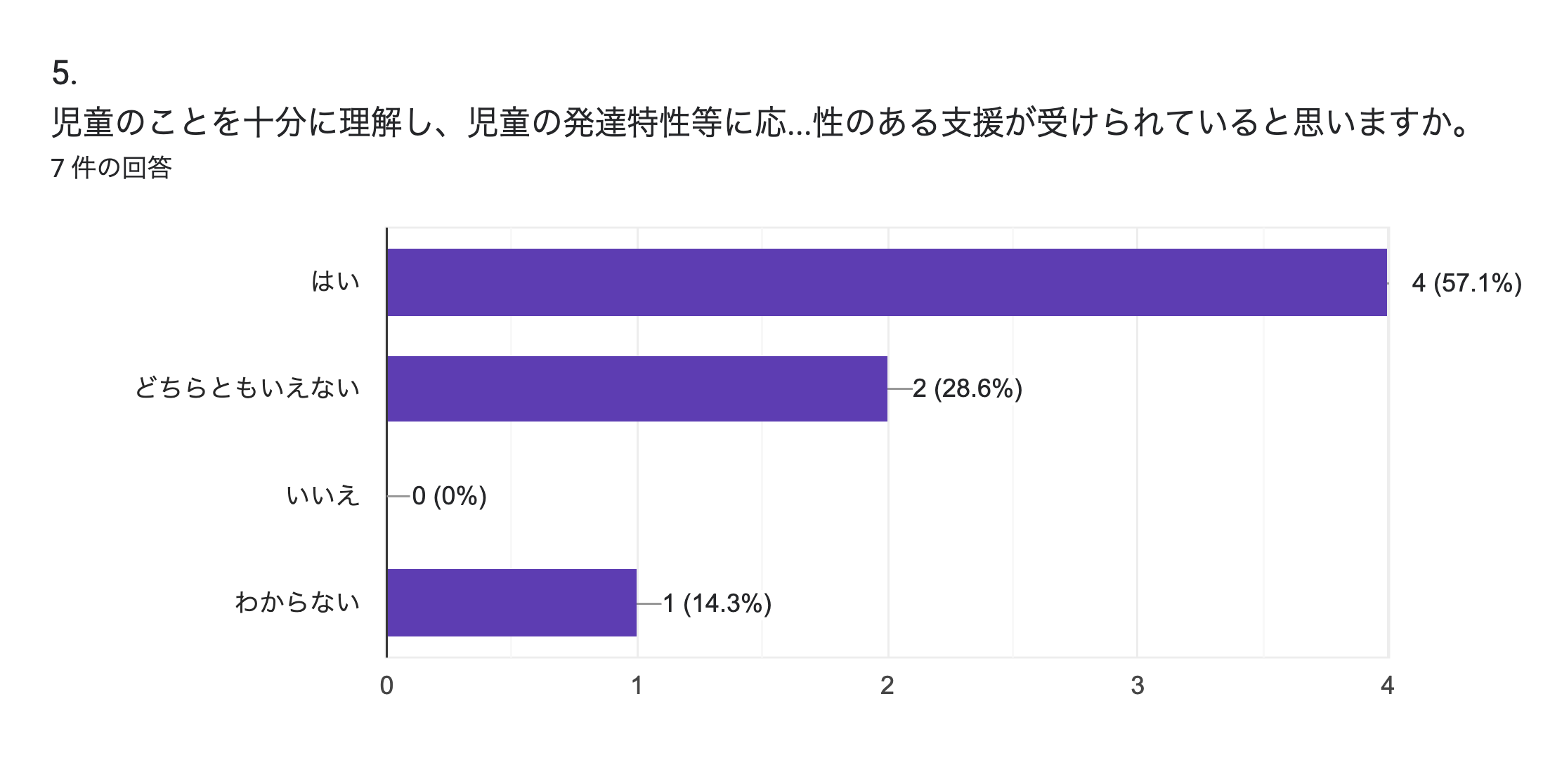

5. 児童のことを十分に理解し、児童の発達特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。

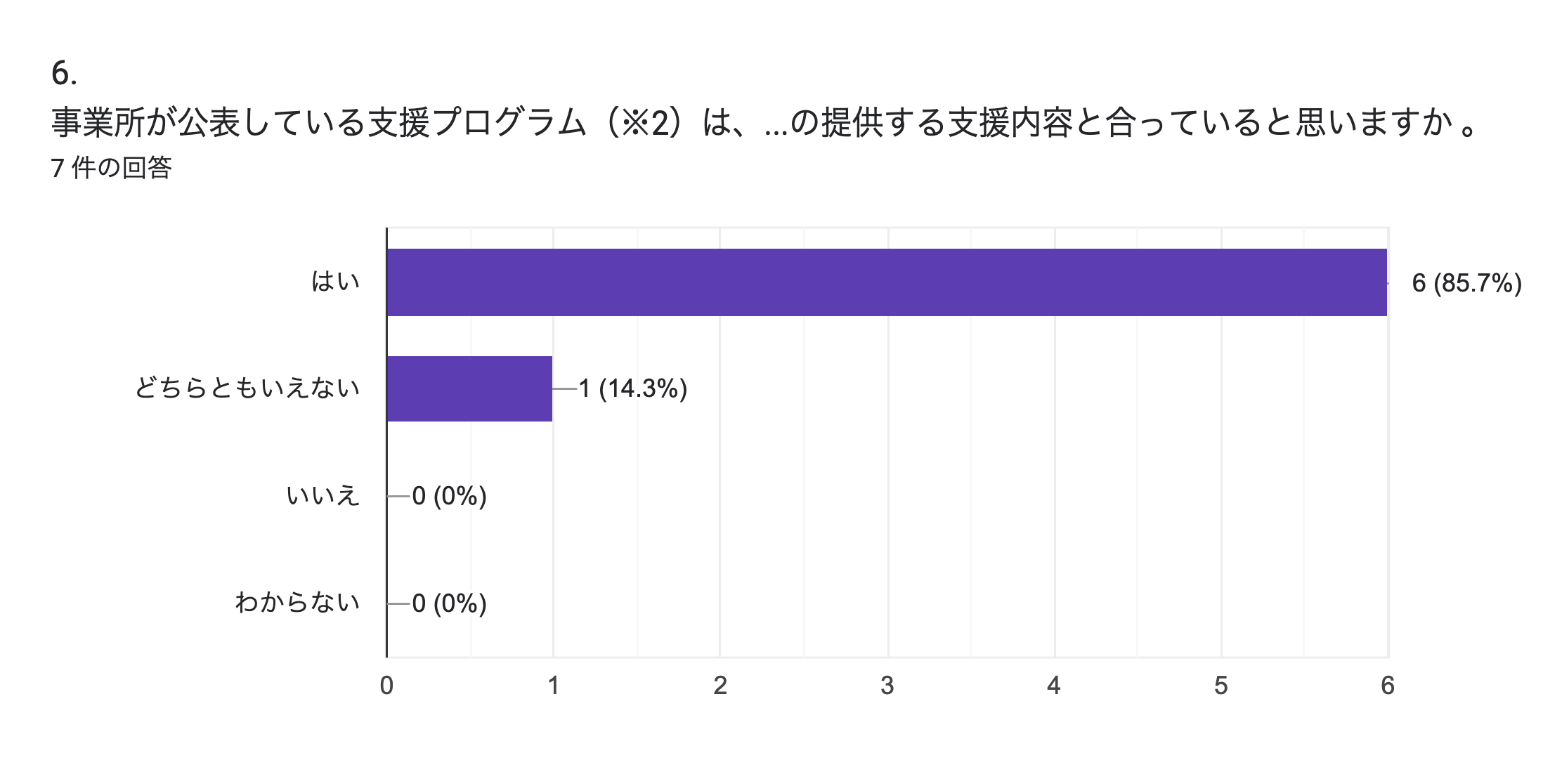

6. 事業所が公表している支援プログラム(※2)は、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。

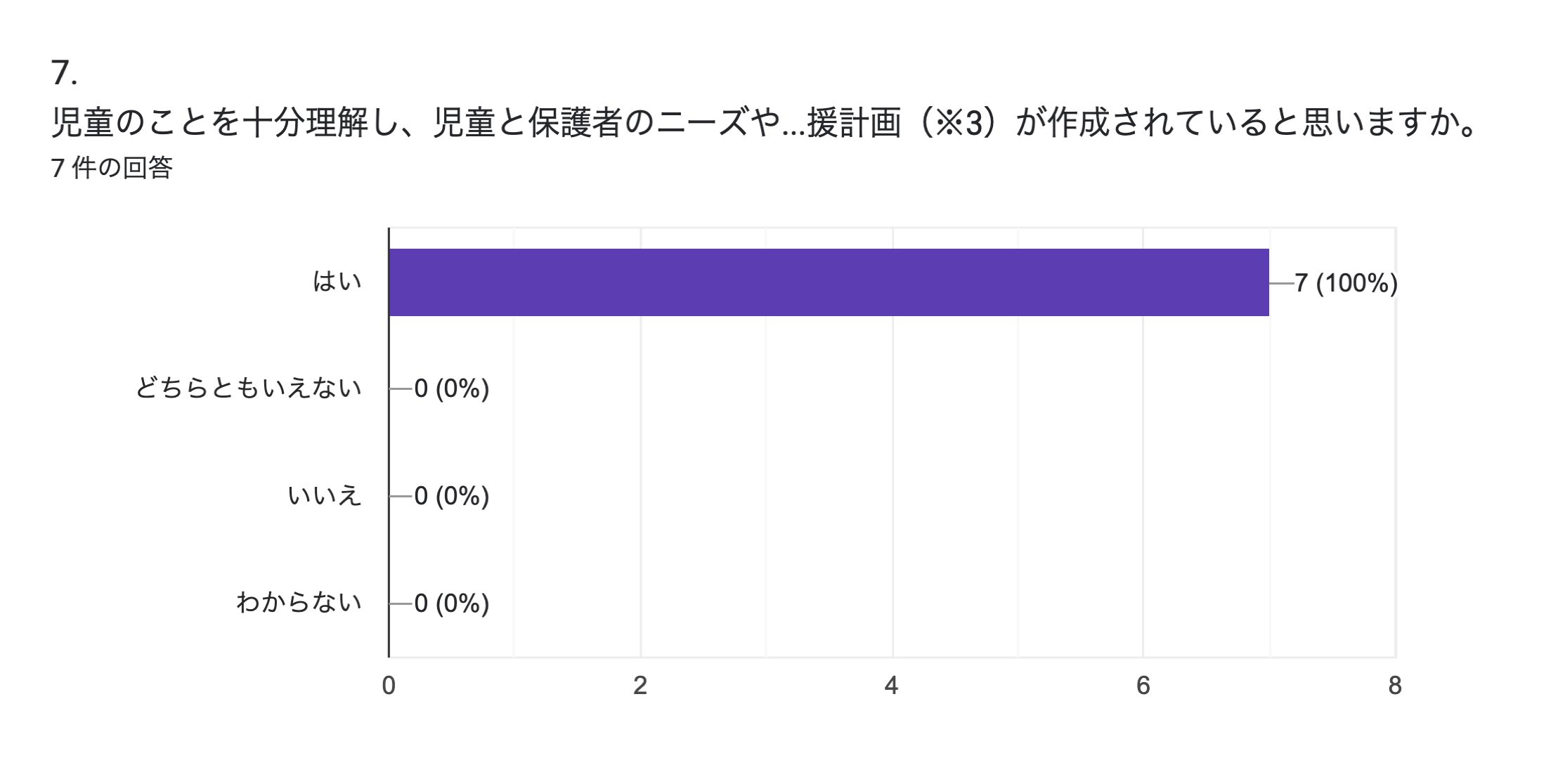

7. 児童のことを十分理解し、児童と保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別支援計画(※3)が作成されていると思いますか。

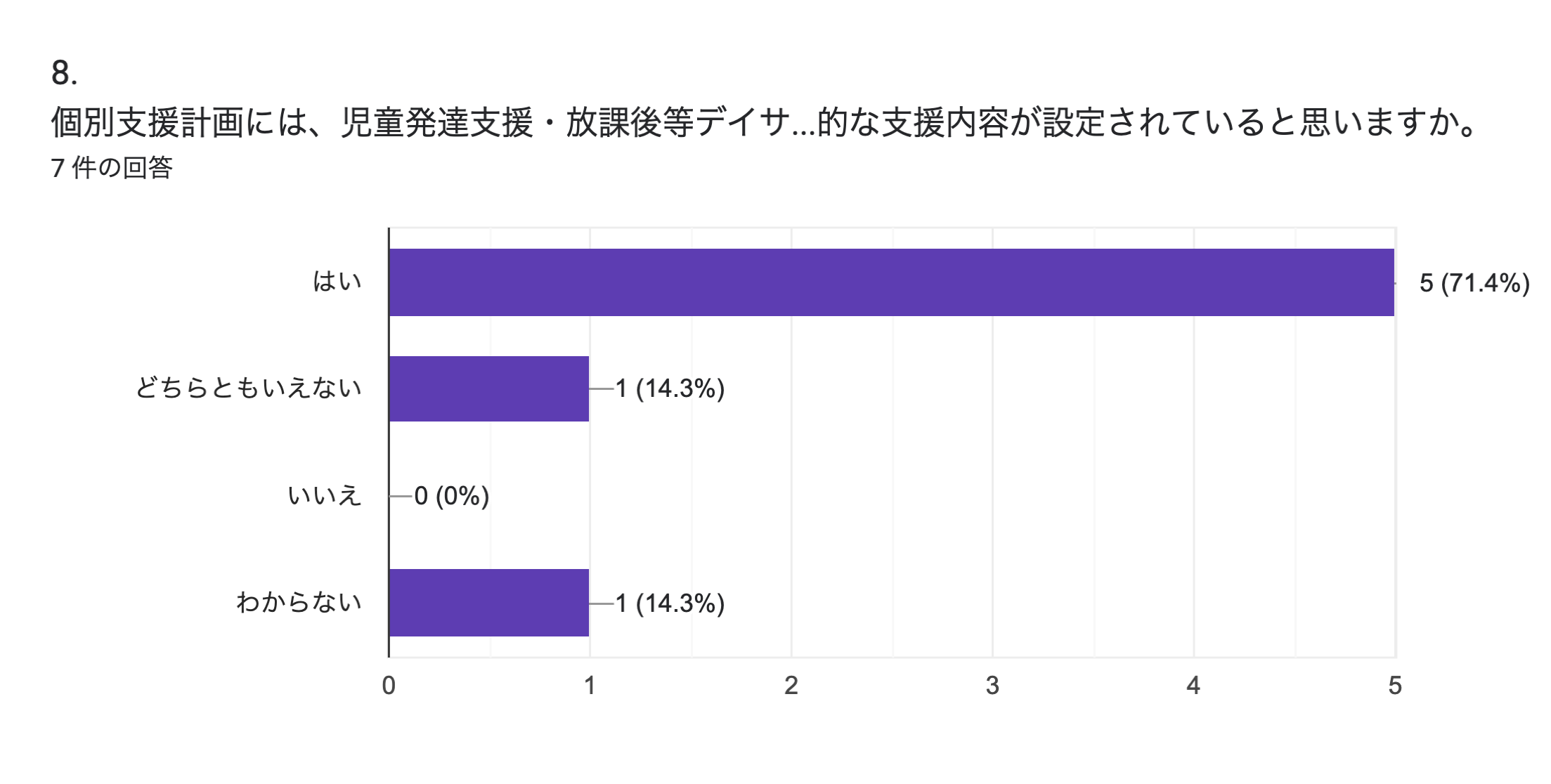

8. 個別支援計画には、児童発達支援・放課後等デイサービスガイドラインの「児童発達支援・放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容から児童の支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。

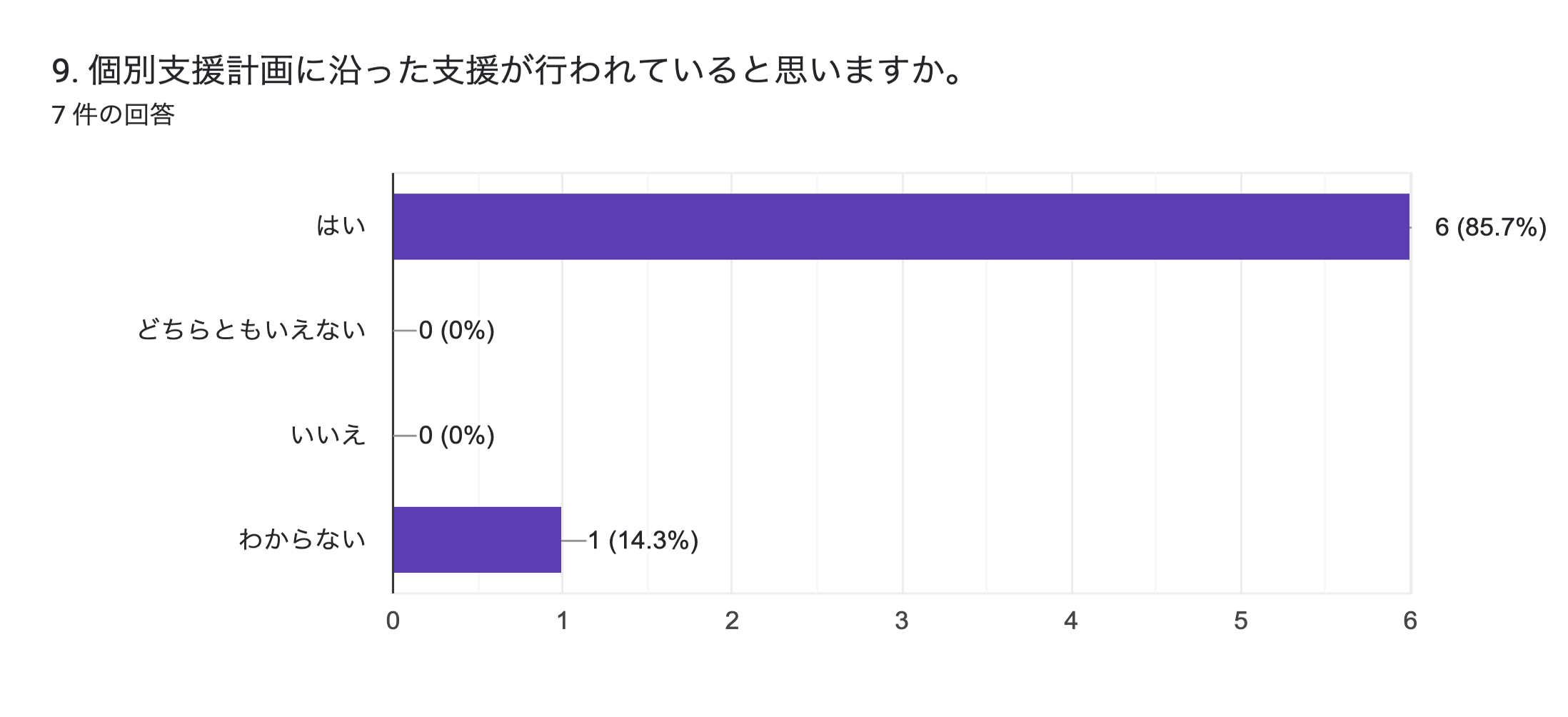

9. 個別支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。

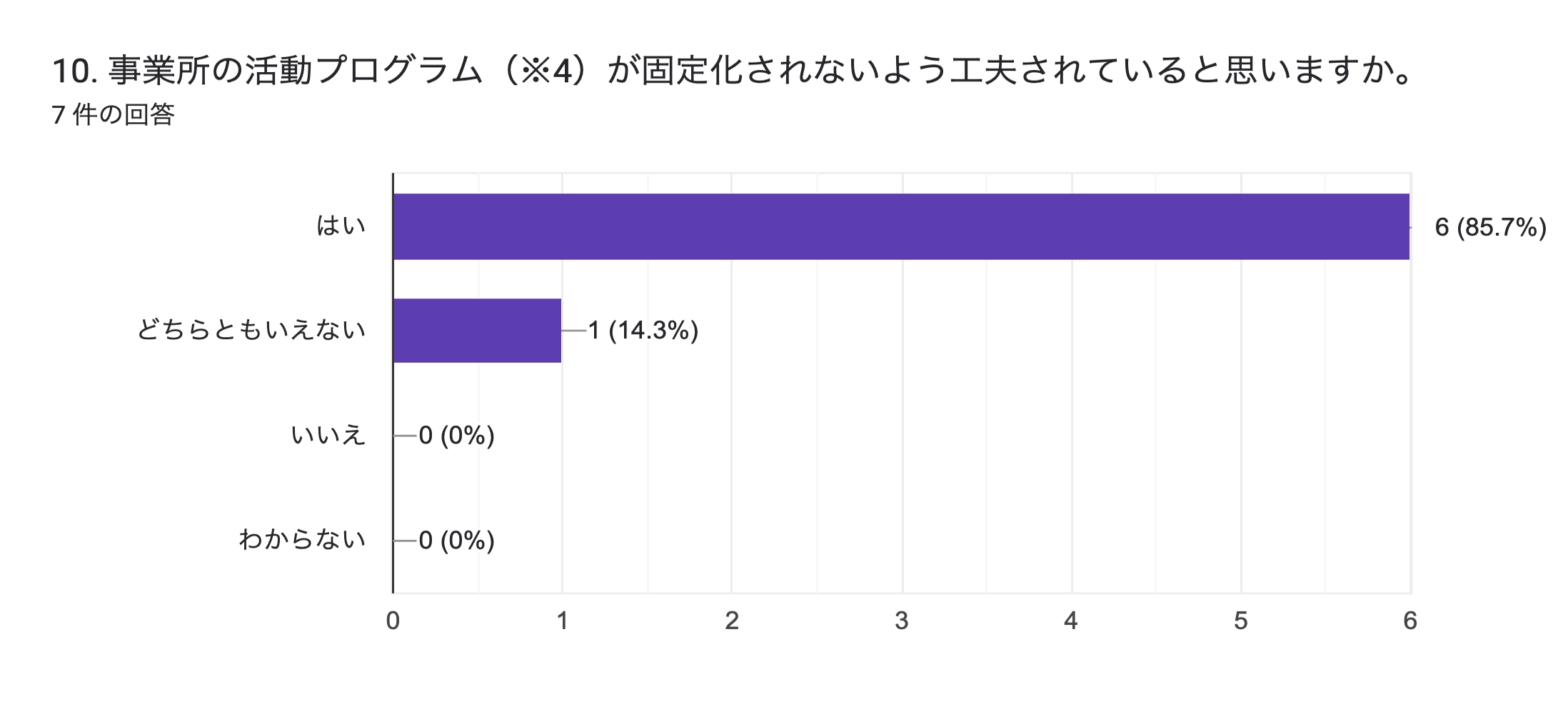

10. 事業所の活動プログラム(※4)が固定化されないよう工夫されていると思いますか。

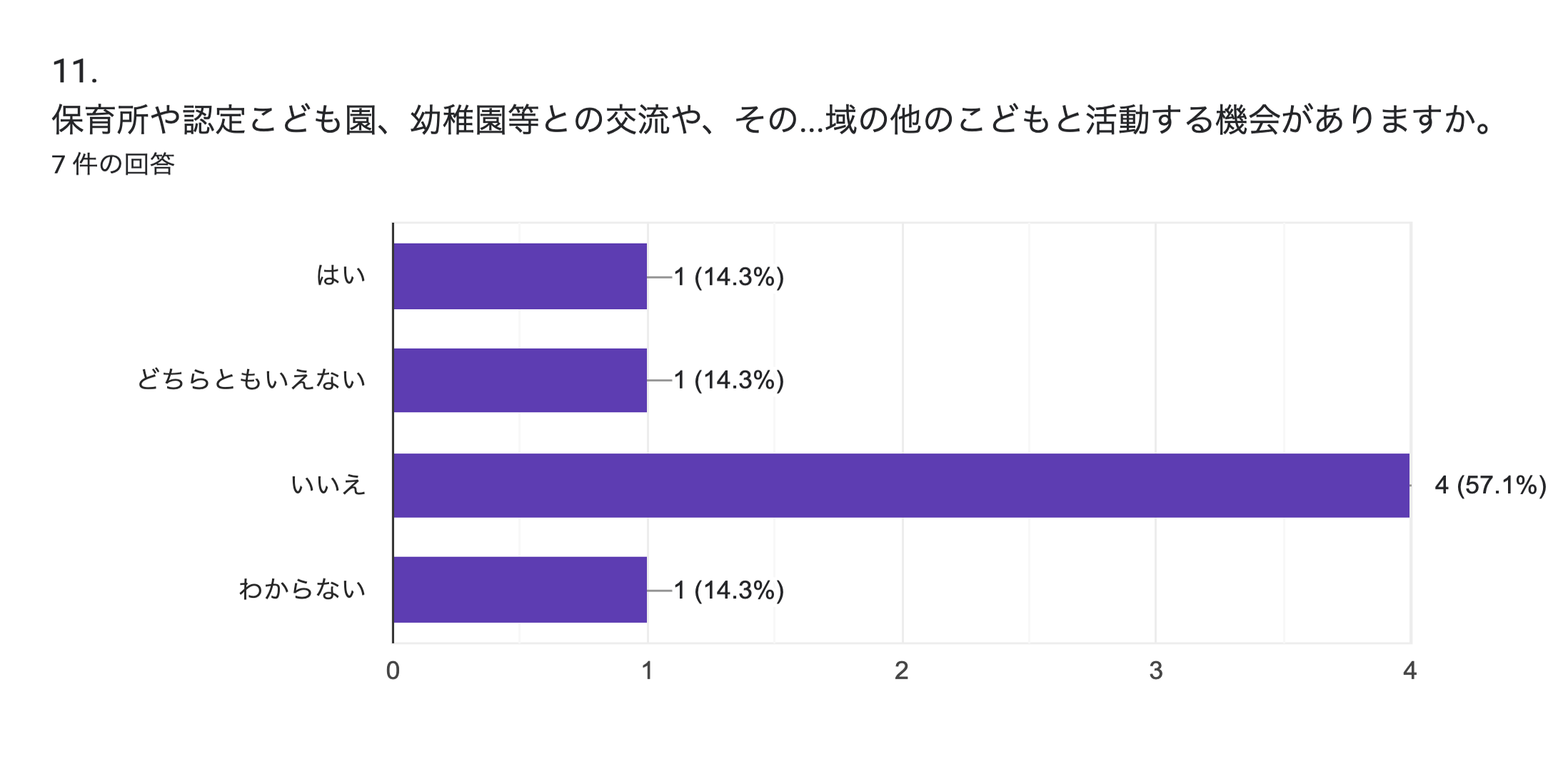

11. 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと活動する機会がありますか。または、放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。

※5 「ペアレント・トレーニング」は、保護者がこどもの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方を学ぶことにより、こどもの行動変容することを目標とします。

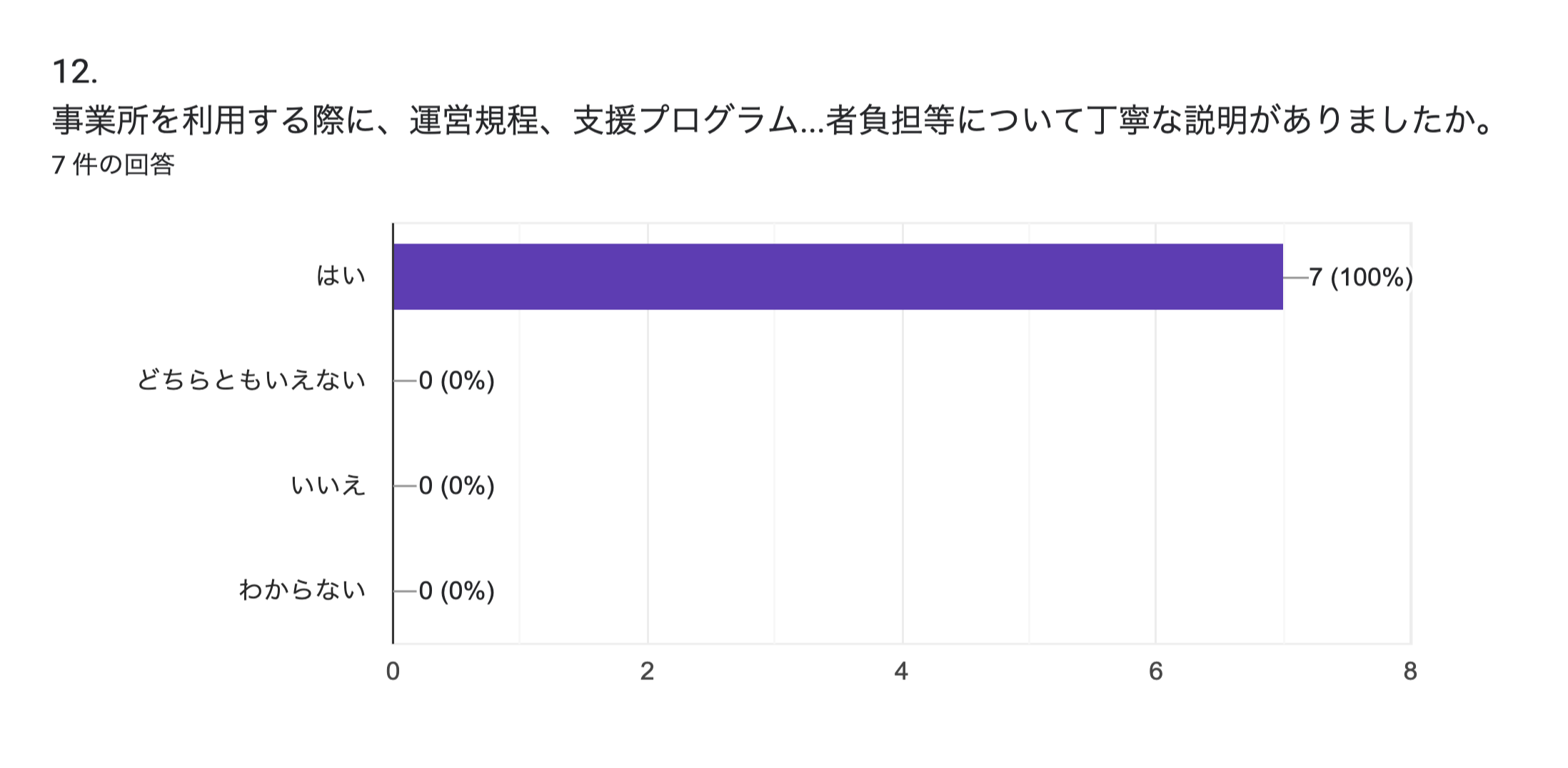

12. 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。

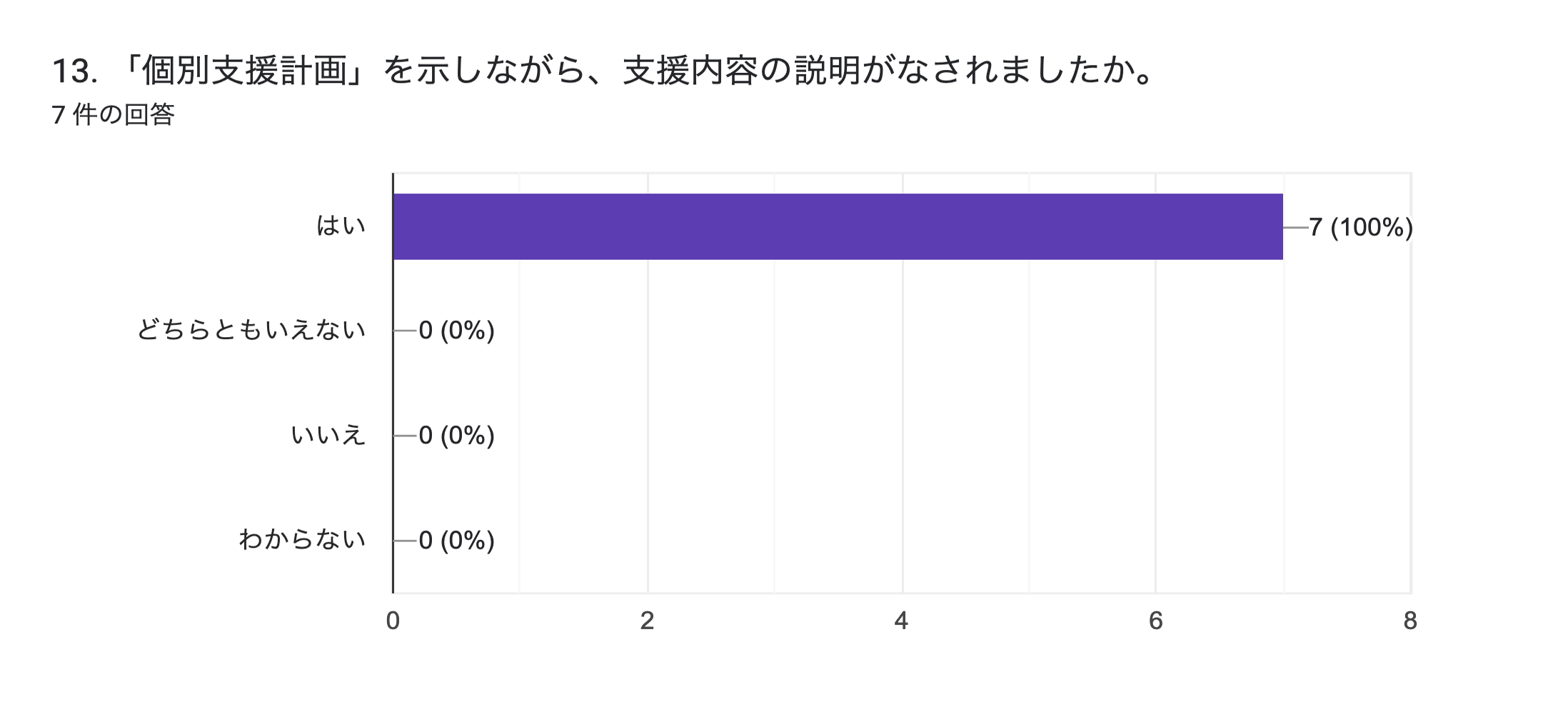

13. 「個別支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。

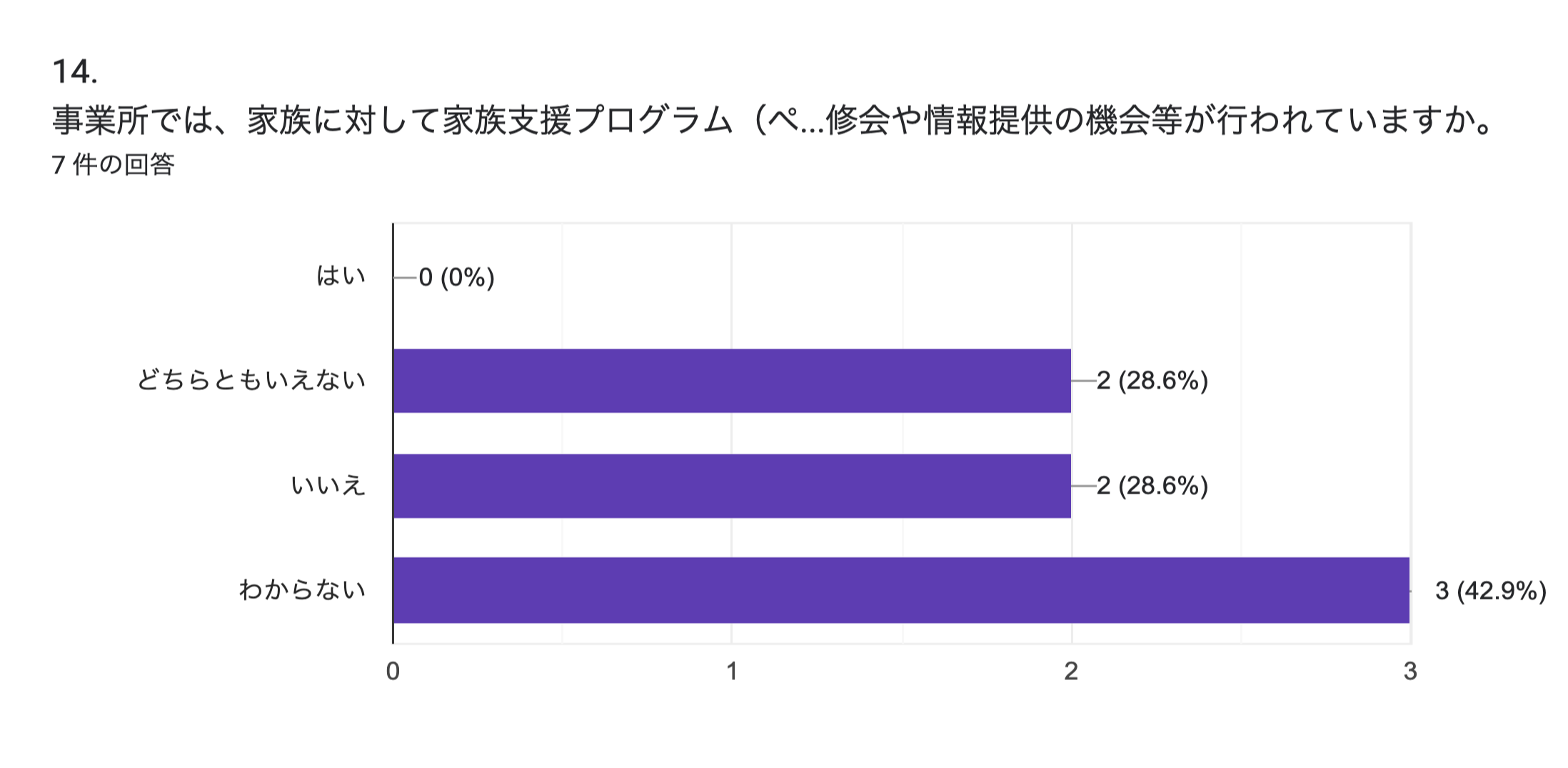

14. 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング(※5)等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。

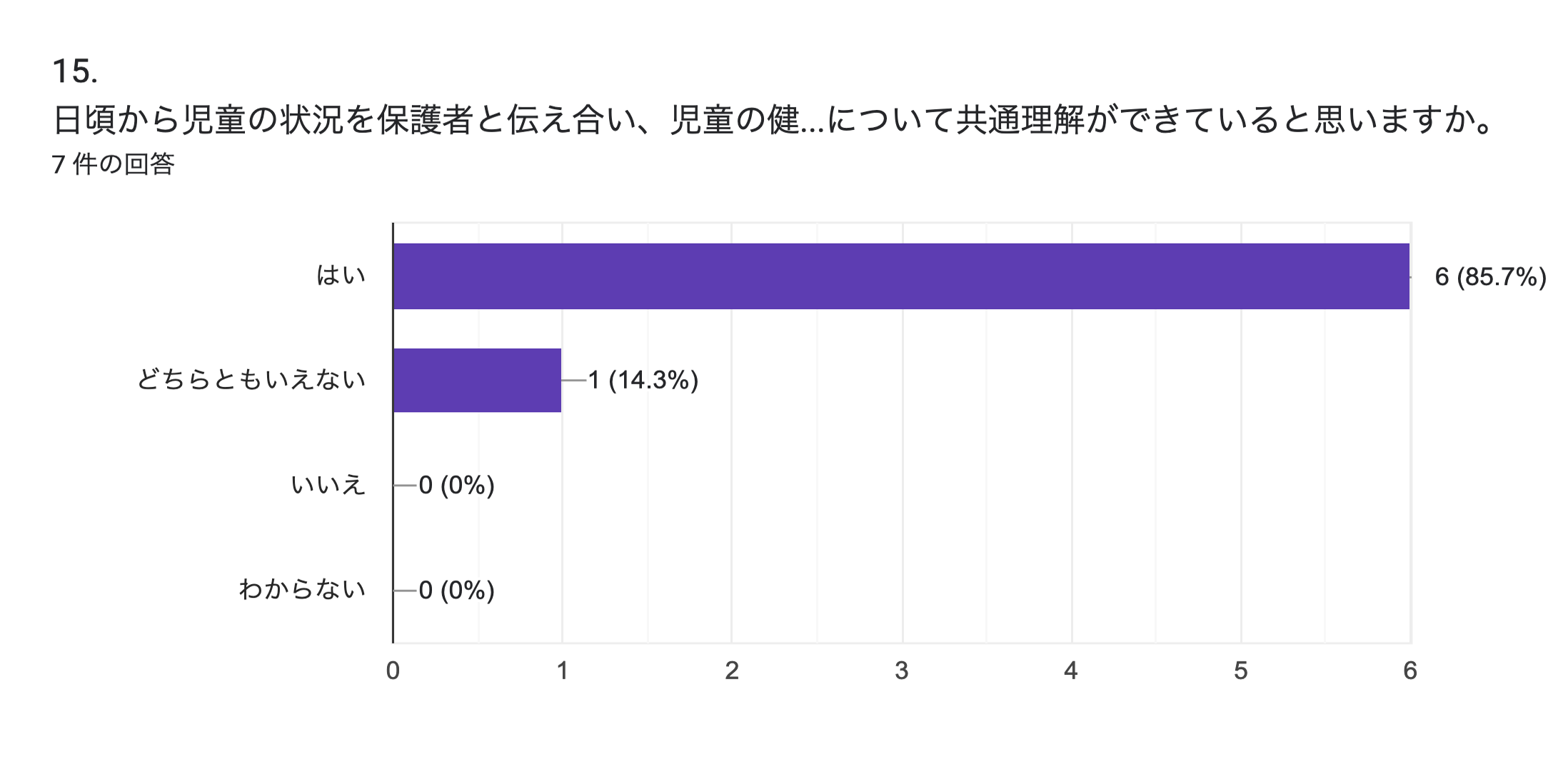

15. 日頃から児童の状況を保護者と伝え合い、児童の健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。

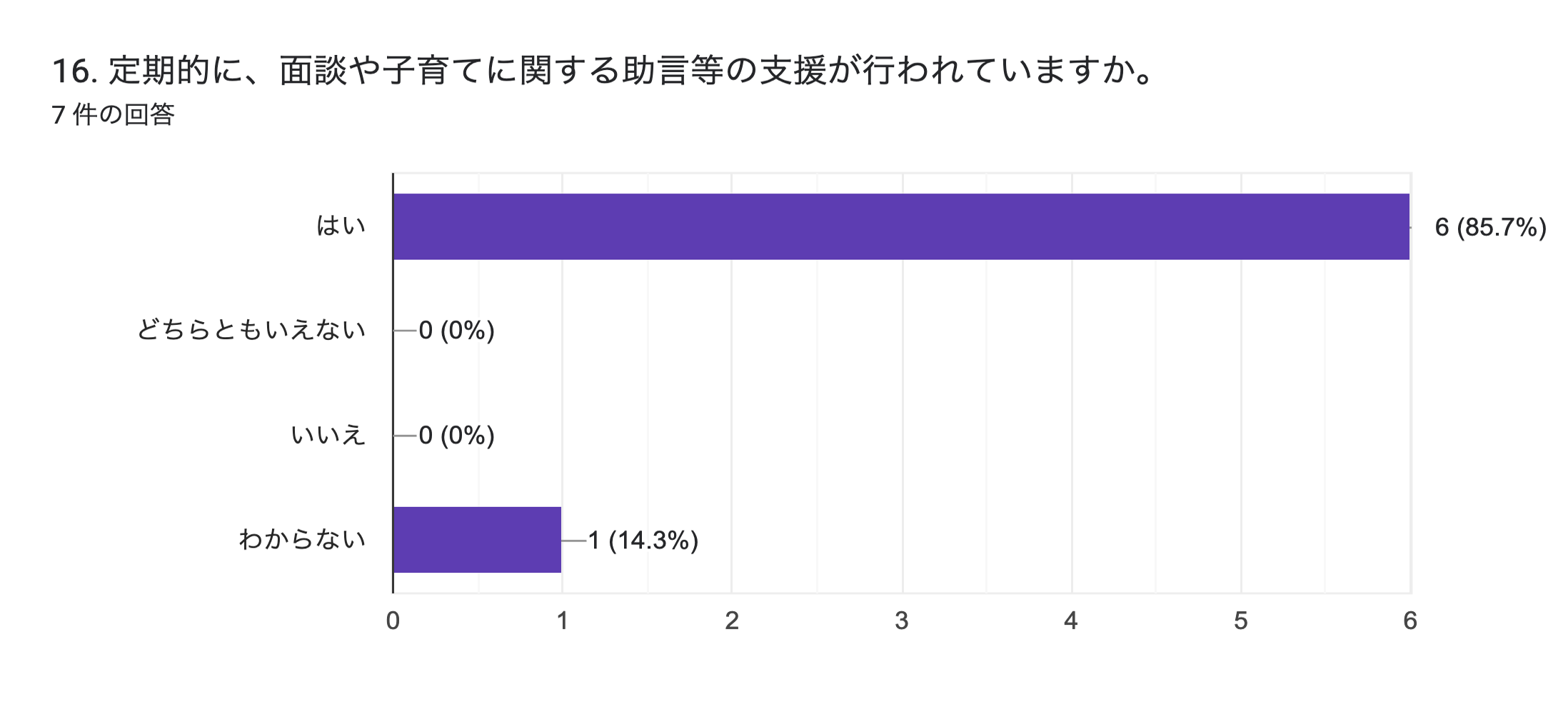

16. 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。

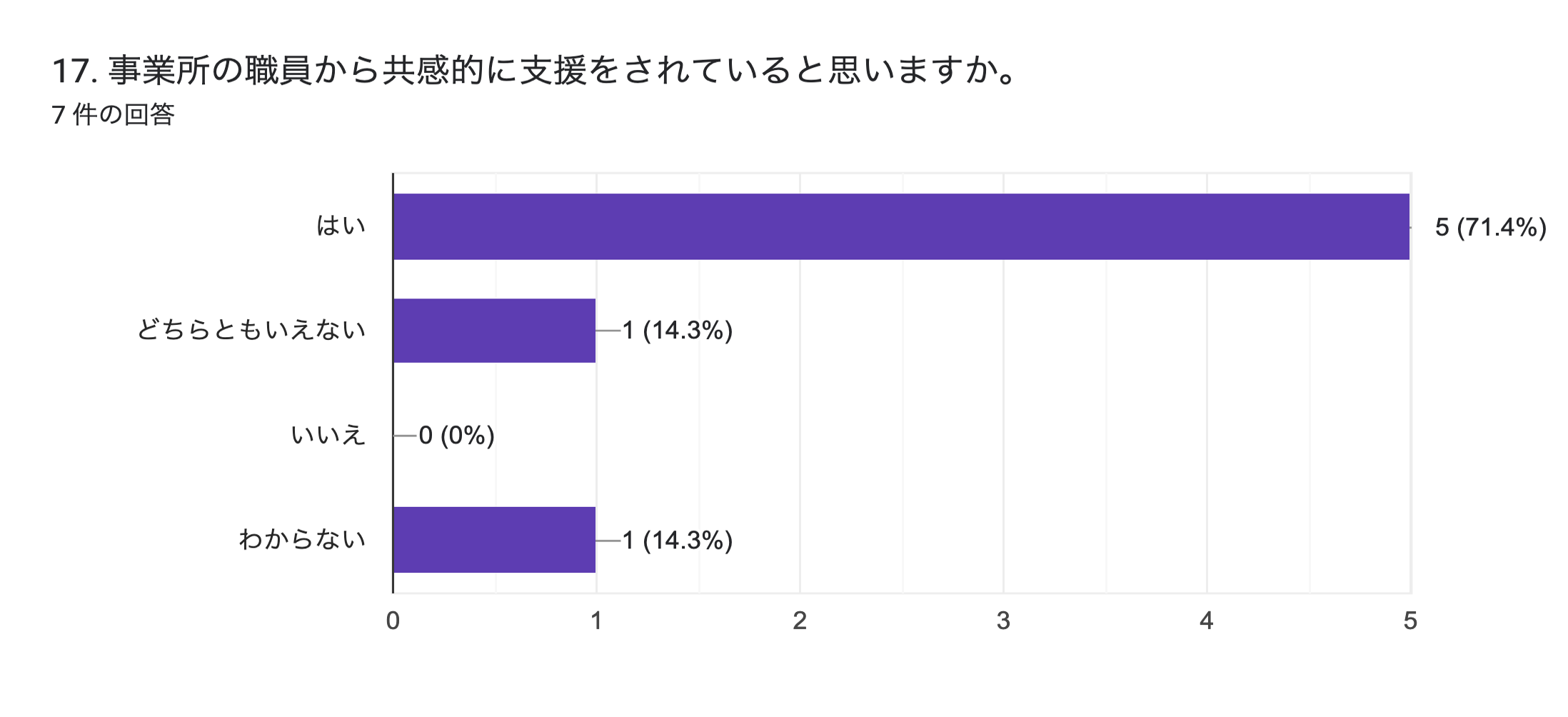

17. 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

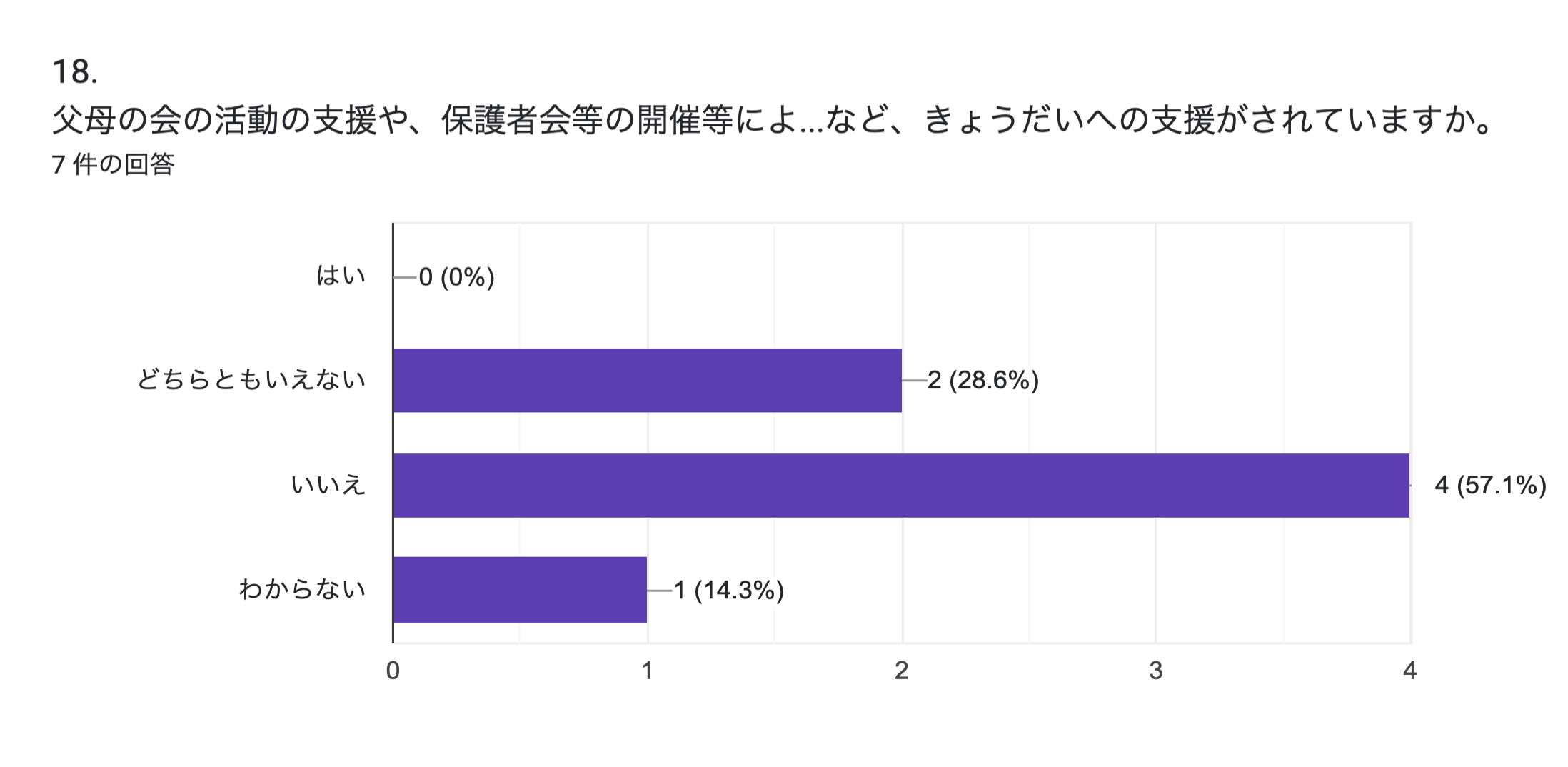

18. 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされていますか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。

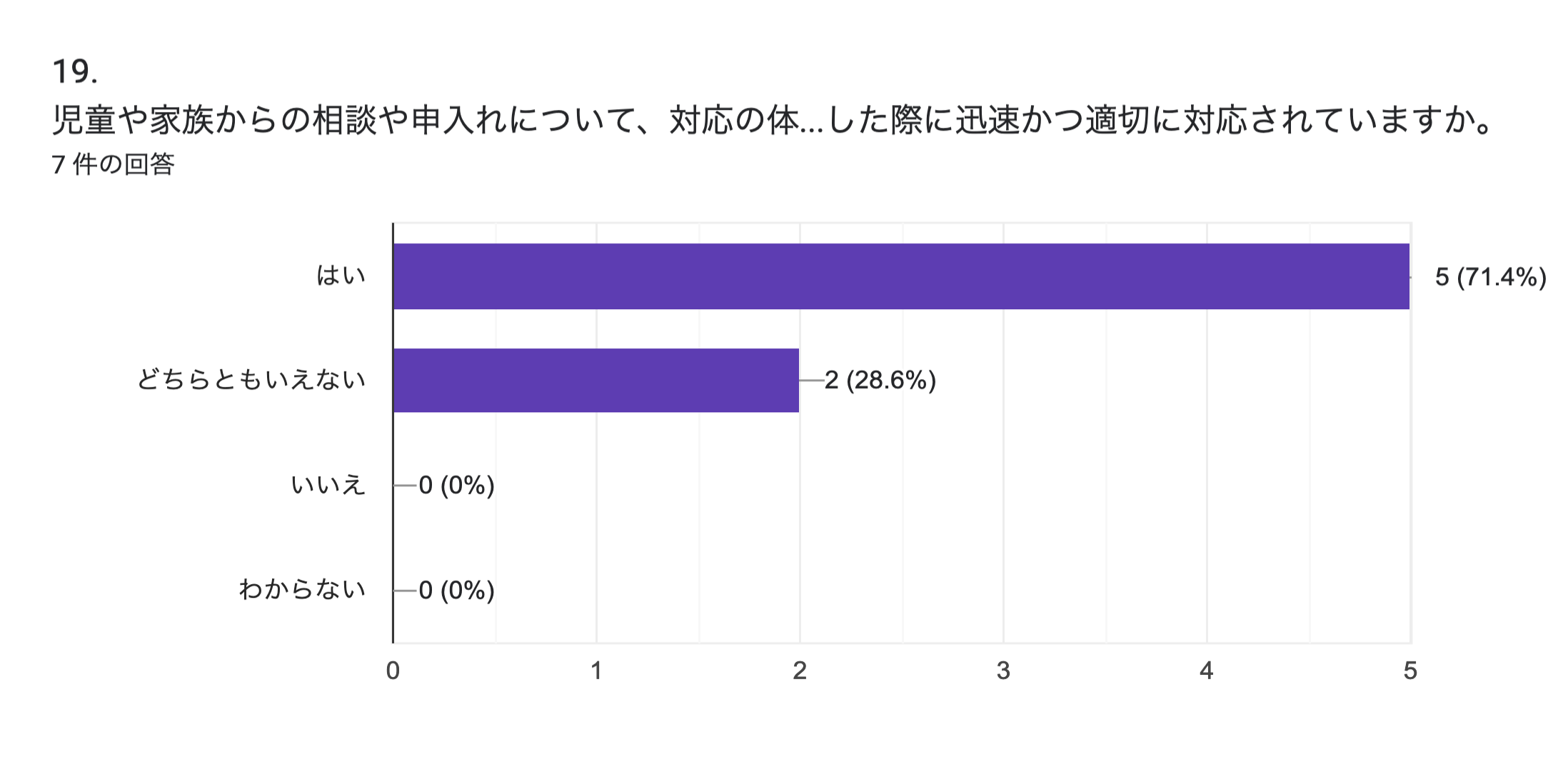

19. 児童や家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、児童や保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。

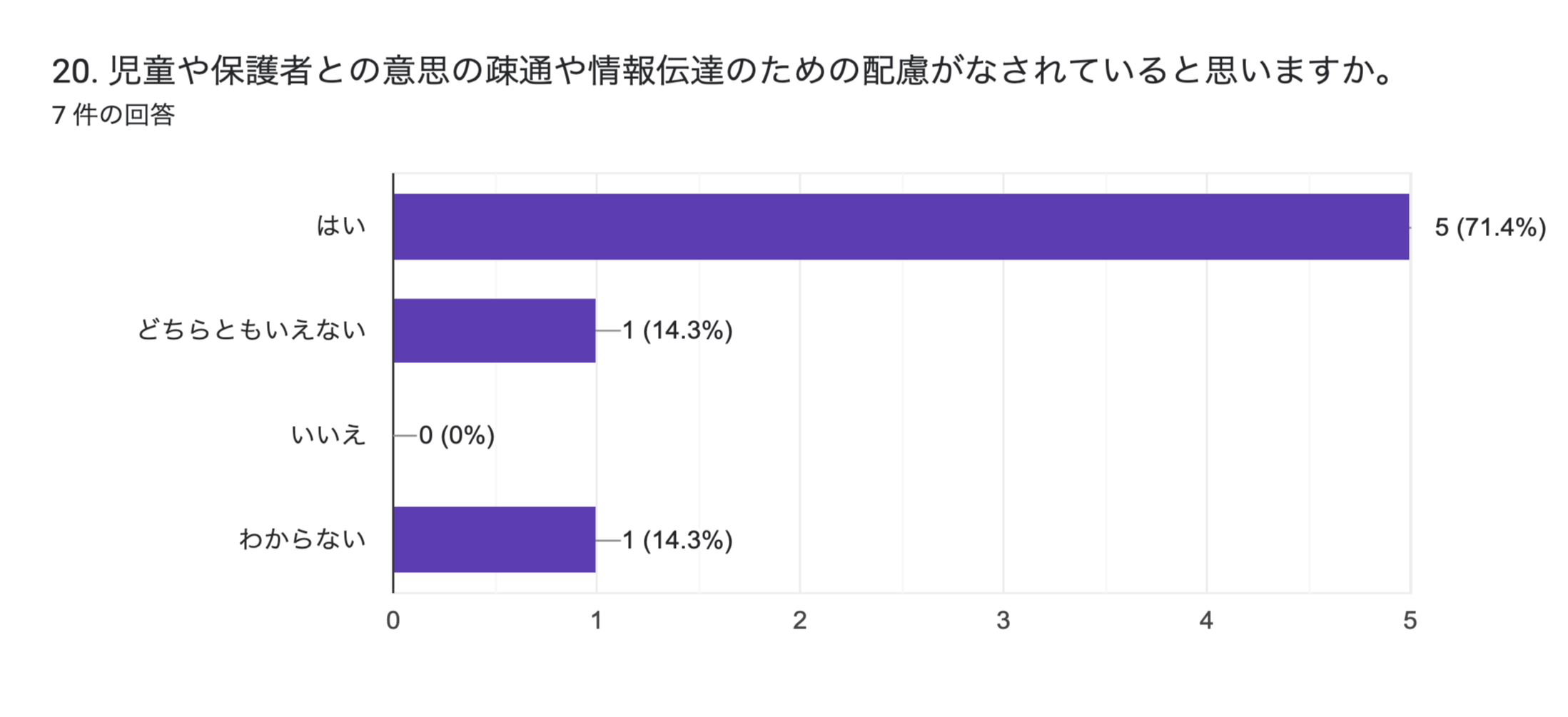

20. 児童や保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。

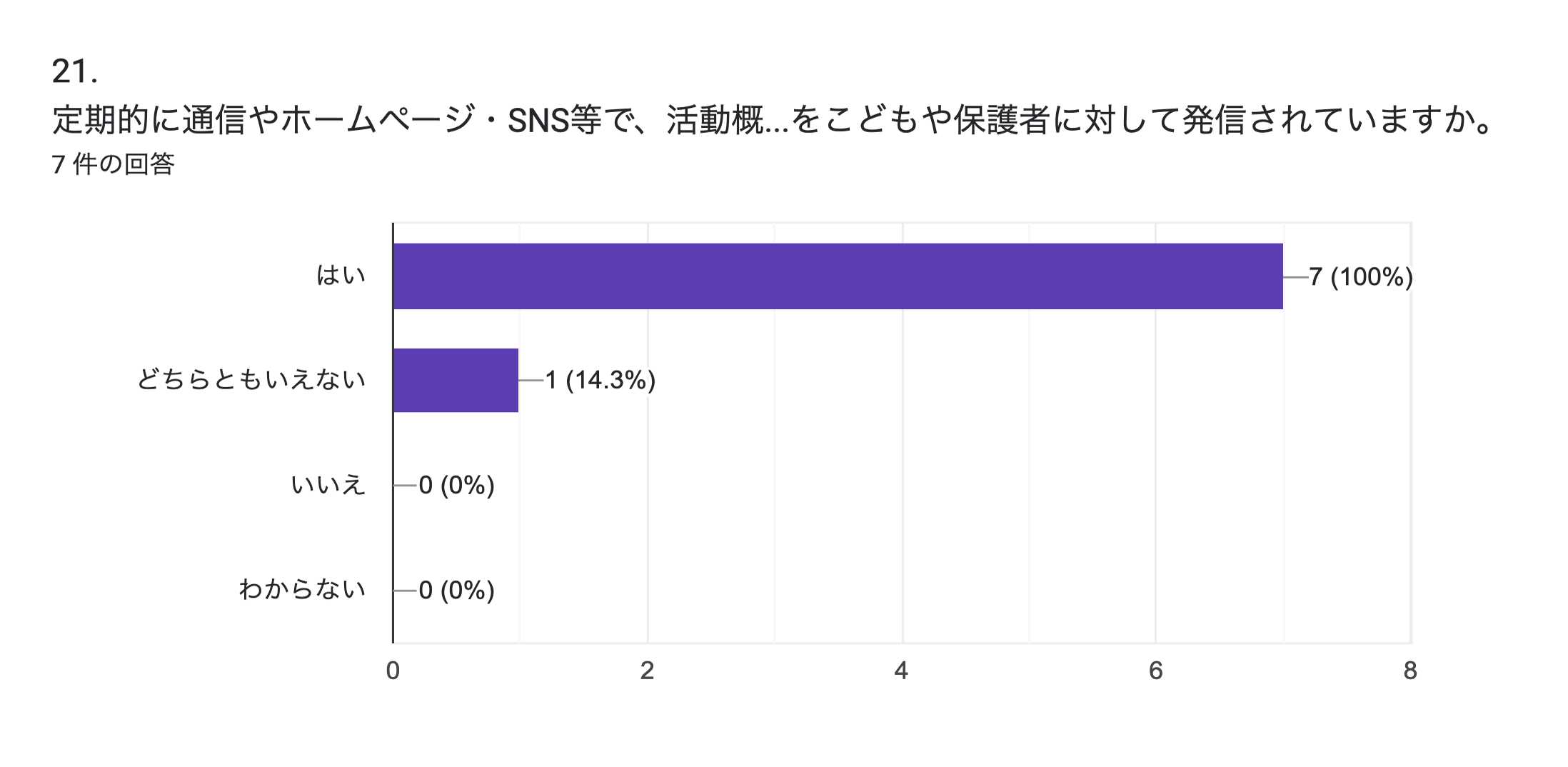

21. 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。

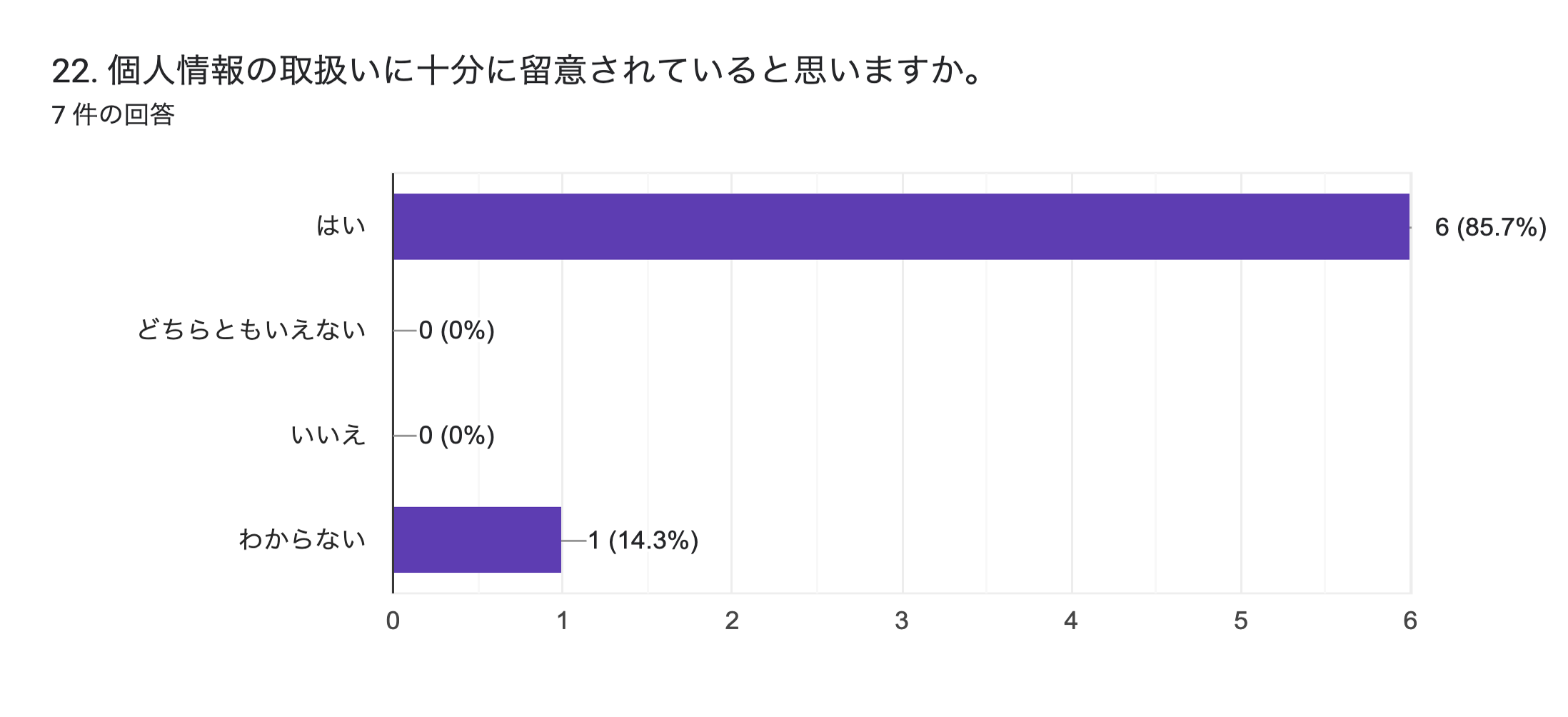

22. 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。

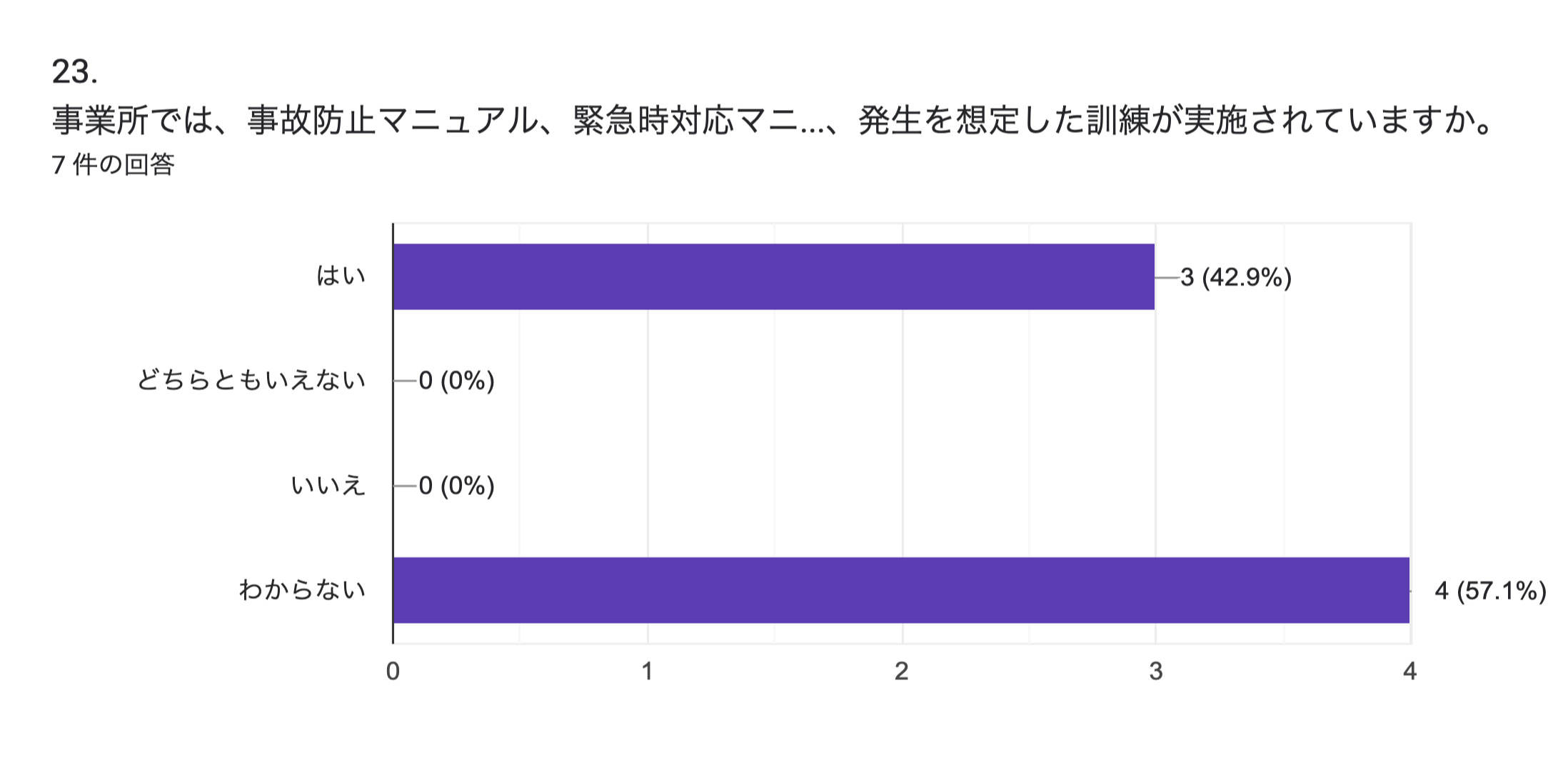

23. 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。

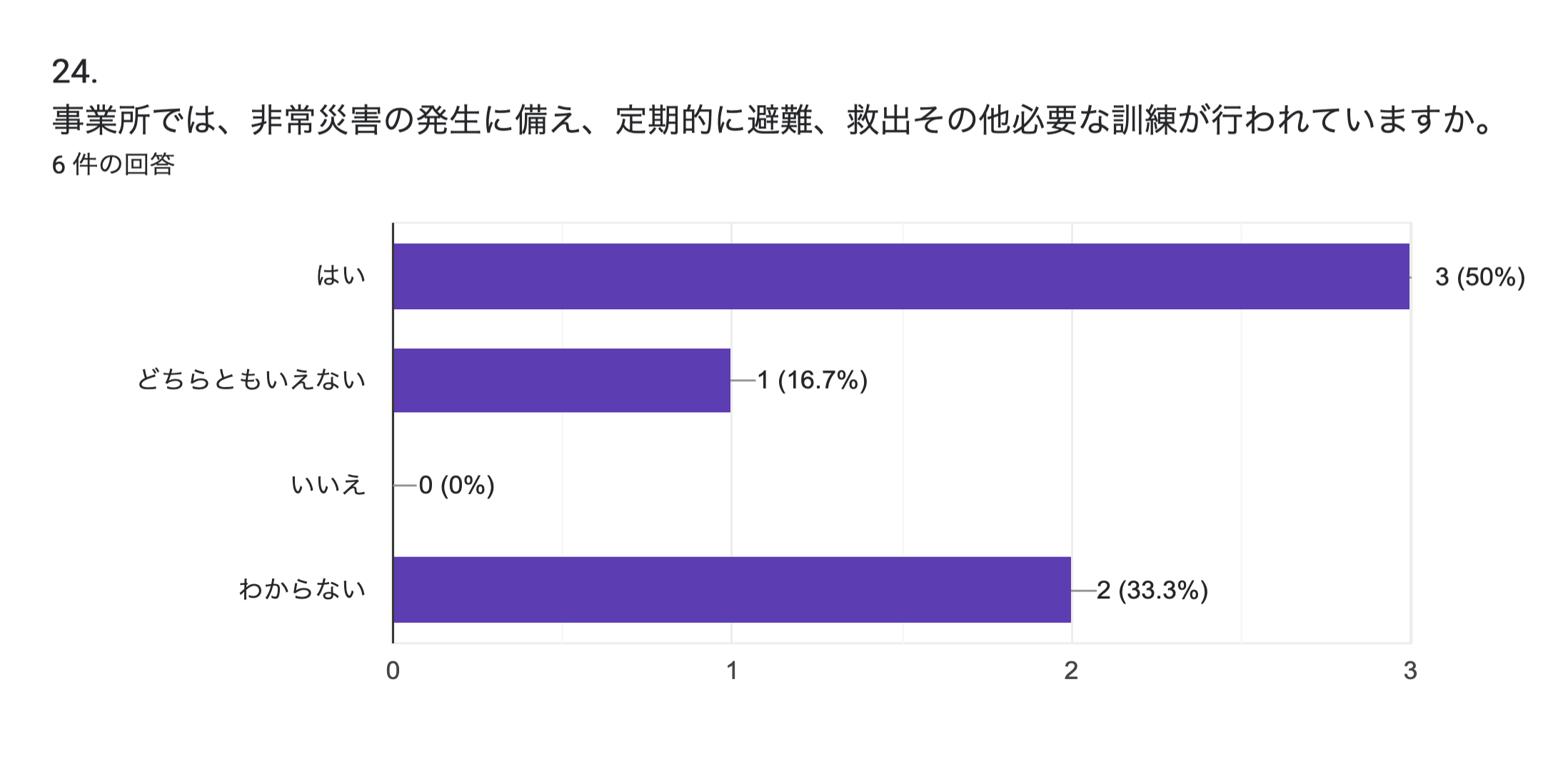

24. 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。

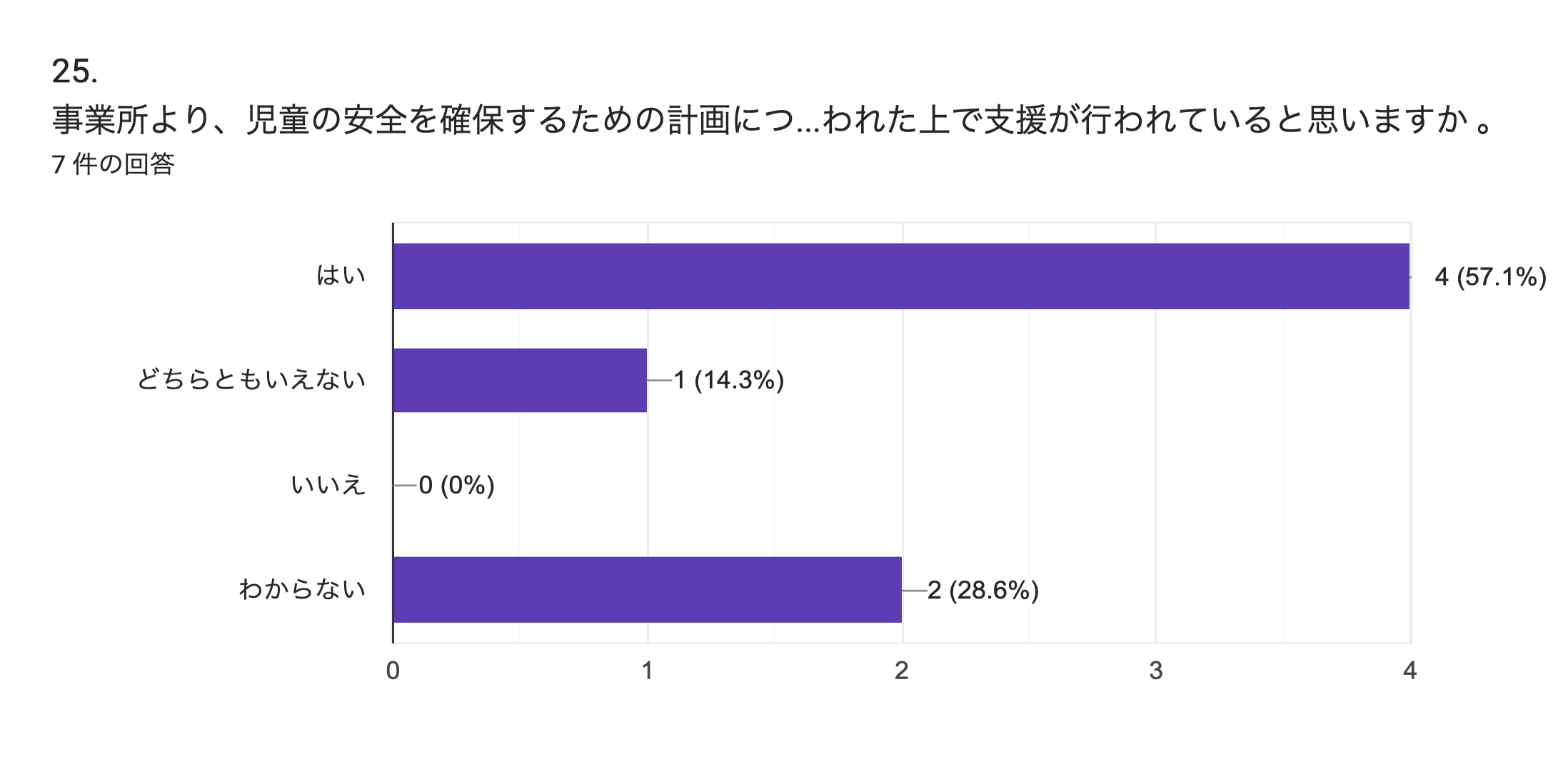

25. 事業所より、児童の安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。

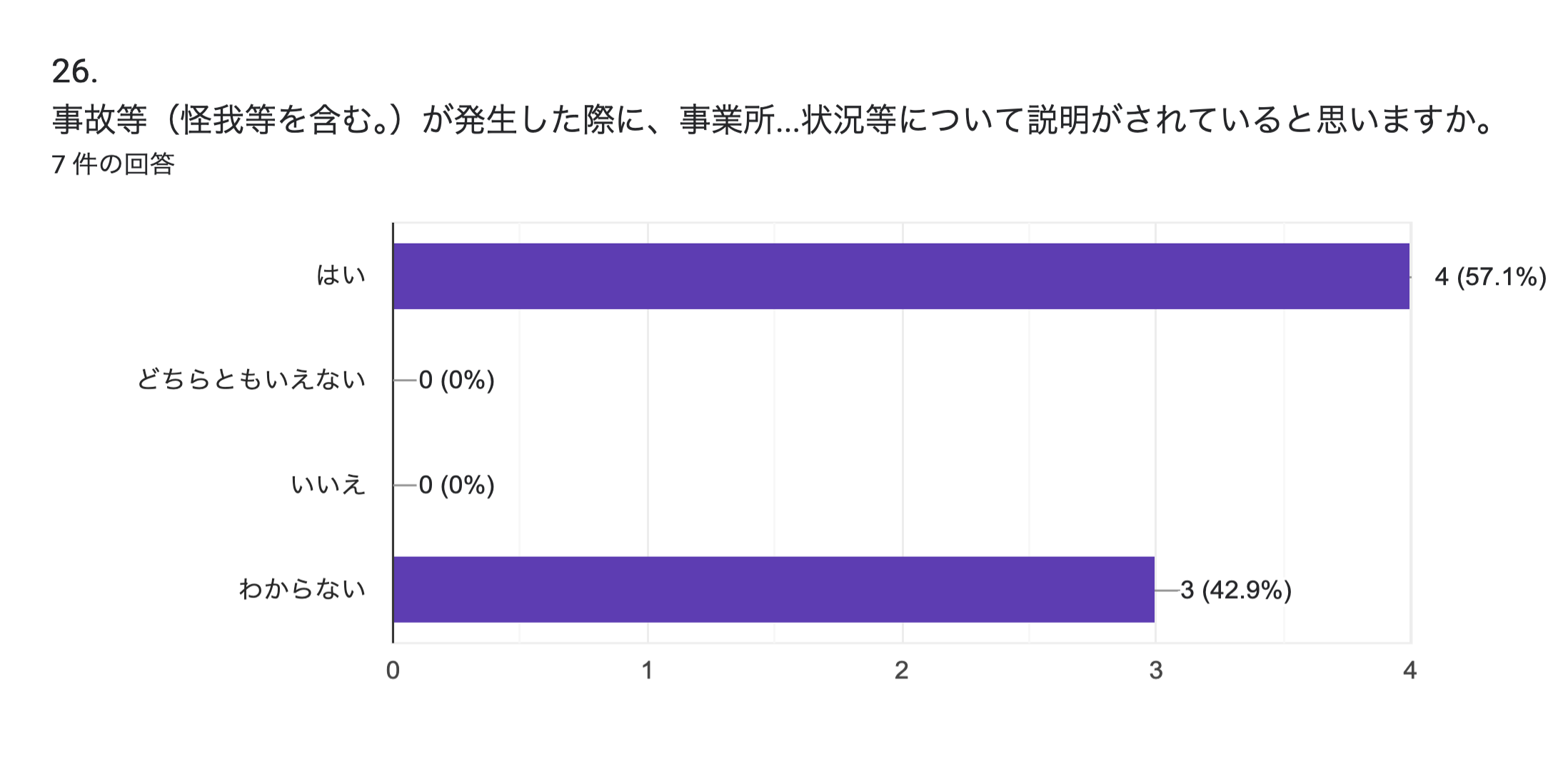

26. 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。

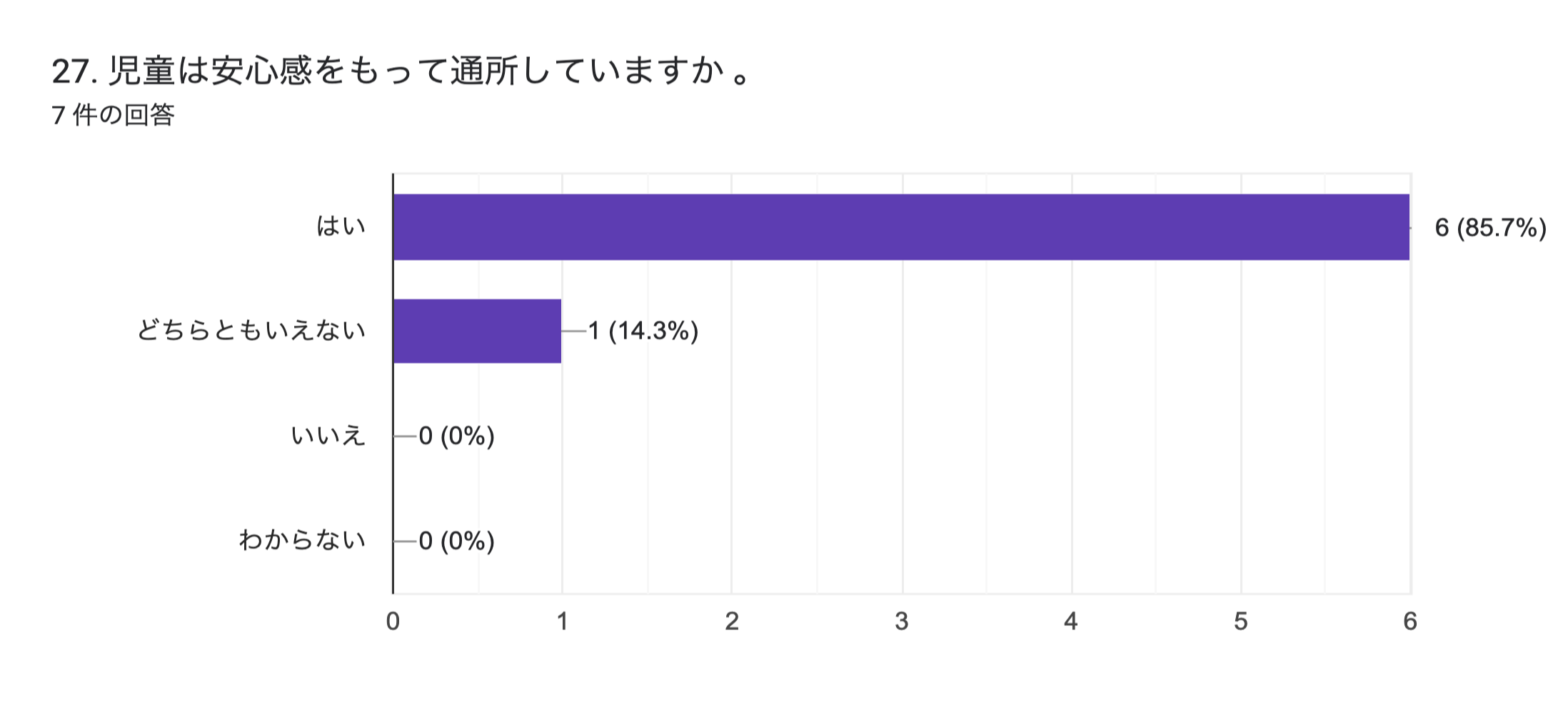

27. 児童は安心感をもって通所していますか 。

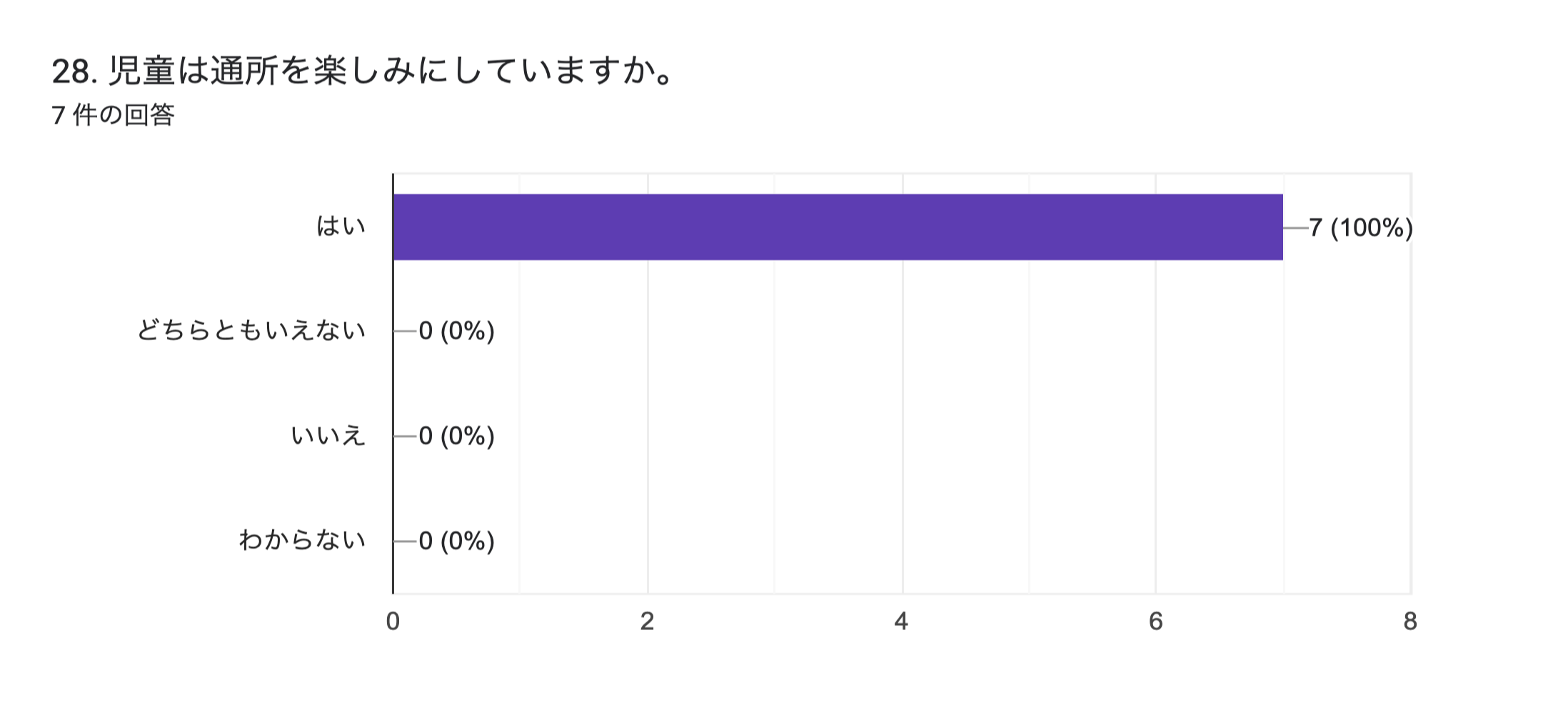

28. 児童は通所を楽しみにしていますか。

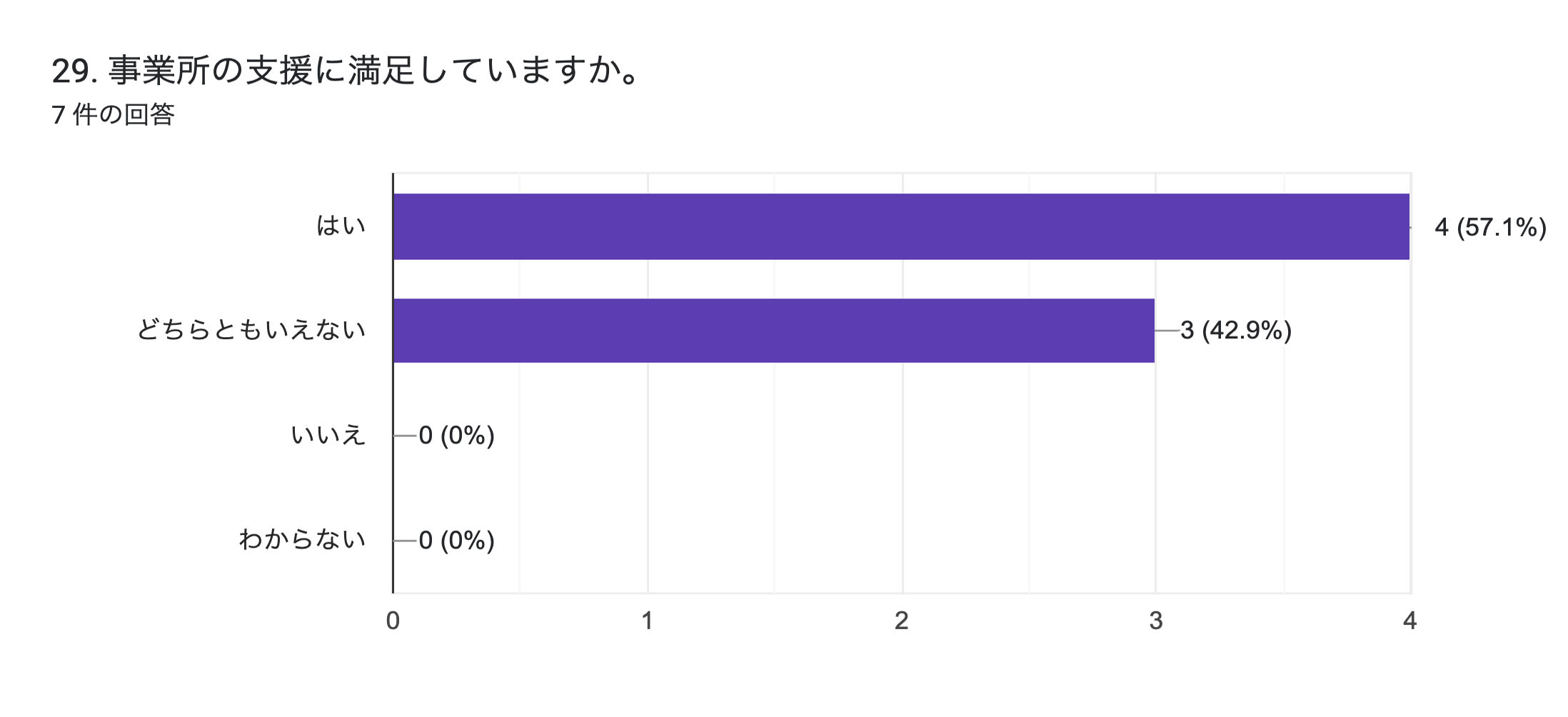

29. 事業所の支援に満足していますか。

事業所の強みだと思われること

小学校への円滑な接続と合流を果たすべく、小1の壁突破プログラムとして体系的な支援プログラムを編成している点は、西宮市内の児童発達支援の中でも稀有な強みである。

工夫していることや意識的に行っている取組等

利用児本人の日常・家事動作に加え、小学校における集団活動で困難をきたさないよう、人間関係構築の取り組みや、立場の上下の把握、場の空気に即した適切な言葉の選択といった言語トレーニングを積極的に取り入れている。

さらに充実を図るための取組等

次世代育成を基本とした共生的社会の一員として利用児が一般社会で活躍できるよう、利用児とその家族が主に小学校入学において抱える課題を多面的に認識し、利用児にとって負担がなく、家族が継続的に利用児の発達に協力できる支援体制の強化を継続して進める。

事業所の弱みだと思われること

乳幼児教育に関する発達科学を専門に習得した支援職員を配置できていない点を課題と捉えている。乳幼児教育についての課題は主に言語発達をきっかけに発見されることが多いことから、言語聴覚士を専門に配置し、早期の発達支援を行える体制づくりを進めている。

事業所として考えている課題の要因等

職員配置に関してはこども家庭庁の令和6年度障害福祉サービス等報酬に即した適切な予算枠を確保しているが、求人に比して児童発達に関わりたいとする有資格者が少ないか、または地域的な偏在が妨げとなり人員の確保に苦労している。

改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等

求職者への広報は継続して行う一方、有資格者がさまざまな人的・環境的要因により適切な支援が妨げられることはあってはならない。安心して能力を発揮できる、プロが働く場所として魅力のある職場環境を整える。

事業所の強みだと思われること

利用児の教育的ケアを事業の主体とし、主に小学校における集団生活への適応と日課の構築を目標に、一般の社会で生活していくことを目指した体系的支援体制を敷いていることが、従来の医療的ケアを事業の主体とした放課後等デイサービスとは大きく異なる強みである。

工夫していることや意識的に行っている取組等

学校の運営方法との整合性を図り、授業計画書に相当する支援計画書を利用児保護者に開示するとともに、支援の様子を動画共有するなど閉ざされた支援空間とならないよう親族への安心を意識的に提供できるよう工夫している。

さらに充実を図るための取組等

教育的ケアの質をさらに推し進め、特別支援教育と現に通っている小学校とのちょうど中間に狙いを定めた支援計画の構築と、それを正しく提供できる支援職員の適正配置を継続して進める計画にしている。

事業所の弱みだと思われること

利用児保護者への情報共有の頻度・方法にはさらなる改善が必要と考えている。単に情報を開示・提供するだけであればそれは可能である一方、ご家庭の限られた時間の中でいかに効果的に必要な情報を届けるか、適切な取捨選択と相手の立場に即した発信方法が求められる。

事業所として考えている課題の要因等

利用児ご家庭にはより多くの負荷がかかっていることは事実であり、それらに配慮をして適切な時間に適切な意見・ご要望を聞き取る必要がある。そのためには職員の専門的知識とヒアリングスキルが必要不可欠であり、職員の意識改革と時代に即した手段への対応力を身につける必要がある。

改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等

一回あたりの広報量・広報頻度の最適化を図り、利用児保護者に過度な負担がかからることなく、適切な情報を提供できる体制づくりにもうしばらく試行錯誤が必要と考えている。